रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित

कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।

कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।

कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।

संक्षिप्त विवरण - तान्त्रिक-संस्कृति का विहंगावलोकन

कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।

संक्षिप्त विवरण - वैदिक एवं तान्त्रिक साधना

कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।

संक्षिप्त विवरण - तन्त्र प्रवर्तक ऋषि

कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।

संक्षिप्त विवरण - तान्त्रिक सम्प्रदायों का मार्मिक साम्य

कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।

संक्षिप्त विवरण - बृहत्तर भारत में तान्त्रिक सम्प्रदाय

कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।

संक्षिप्त विवरण - योग और आत्मसाक्षात्कार

कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।

संक्षिप्त विवरण - उन्मेष एवं निमेषावस्था

कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।

संक्षिप्त विवरण - प्राणायाम की प्रक्रिया

कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।

संक्षिप्त विवरण - बन्ध एवं मुद्राएँ

कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।

संक्षिप्त विवरण - रुद्रयामलगत स्वरयोग

कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।

संक्षिप्त विवरण - स्वर-विज्ञान

कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।

संक्षिप्त विवरण - बिना औषध के रोगनिवारण

कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।

संक्षिप्त विवरण - हठयोग के षट्कर्म

कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।

कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।

संक्षिप्त विवरण - स्वरयोग से रोग निवारण

कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।

संक्षिप्त विवरण - कुण्डलिनीयोग

कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।

संक्षिप्त विवरण - नाडीचक्र का रहस्य

कुण्डलिणी की सात्त्विक और धार्मिक उपासनाविधि रूद्रयामलतन्त्र नामक ग्रंथमे वर्णित है , जो साधक को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है ।

योगरन्धितकर्माणो ह्रदि योगविभाविते ।

योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् ॥

- श्रीमद्भाग ०८ . ३ . २७

योग के द्वारा कर्म , कर्म वासना और कर्मफल को भस्म करके योगी जन योग से विशुद्ध अपने ह्रदय में जिन योगेश्वर भगवान् का दर्शन करते हैं । उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ ।

पराञ्चि खानि व्यतृणत् स्वयंभूस्तस्मात्पराङ् पश्यति नान्तरात्मन् ।

कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् ॥

कठोपनिषद् २ .१ .१

समस्त जन संसार में स्वभावतः बहिर्मुख ही उत्पन्न होते हैं । उनमें कोई विरला योगी ही अमृतत्व की कामना से अन्तर्मुख होकर प्रत्यगात्मा को देखता है ।

ओंकार का जप और तेज का ध्यान ही शब्दब्रह्म की उपासना है । इस लोक में दो प्रकार के शब्द सुने जाते हैं , एक नित्य तथा दूसरा कार्यरुप अनित्य । जो शब्द सुना जाता है या उच्चरित होता हैं , वह लोक व्यवहार के लिए प्रवृत्त वैखरी रुप कार्यात्मक अनित्य है । पश्यन्ती रुप शब्द ब्रह्मात्मक बिम्ब के ही वर्ण (मात्रुकाएँ ), पद और वाक्य प्रतिबिम्ब हैं । पश्यन्ति रुप नित्य शब्दात्मा समस्त साध्य साधनात्मक पद और पदार्थ भेद रुप व्यवहार का उपादान कारण है । अकार ककारादि क्रम का वहाँ उपसंहार हो जाता है । अतः समस्त कर्मों का आश्रय , सुख -दुःख का अधिष्ठान , घट के भीतर रखे हुए दीपक के प्रकाश की भाँति भोगायतन शरीर मात्र का प्रकाशक ‘शब्दब्रह्म ’ उच्चारण करने वाले जनों के ह्रदय में विद्यमान रहता है । योगी उसी शब्द तत्त्व स्वरुप महानात्मा के साथ ऐक्य लाभ करता हुआ वैकरण्य (लय ) को प्राप्त करता है ।

नाद्योग में साधक दक्षिणकर्ण में ‘अनाहत ’ को सुनता है । अभ्यास करने पर क्रमशः घण्टा -वादन , मेघ -गर्जन एवं तालवादन आदि दस प्रकार के नाद सुनायी पडते हैं । अन्तिम नाद ओंकार है , उसी में मन का लय करना चाहिए । तभी स्वरुपस्थिति प्राप्त होती है । ऐसा ही नादबिन्दूपनिषद् में कहा भी है --

सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रां सन्धाय वैष्णवीम् ।

श्रुणुयाद् दक्षिणे कर्णे नादमन्तर्गतं सदा ॥

हठयोगप्रदीपिका (४ . २९ , ८३ . ५९ ) में कहा गया है कि ---

इन्दियाणां मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः ।

मारुतस्य लयो नाथः स लयो नादमाश्रितः ॥

अभ्यस्यमानो नादोऽयं ब्राह्ममावृणुते ध्वनिम् ।

पश्चाद् विक्षेपमखिलं जित्वा योगी सुखी भवेत् ॥

कर्पूरमनले यद्वत् सैन्धवं सलिले यथा ।

तथा संघीयमानं च मनस्तत्त्वे विलियते ॥

यह लय योग ही कुण्डलिनी योग के नाम से प्रसिद्ध है ---

लयक्रिया साधनेन सुप्ता सा कुलकुण्डली ।

प्रबुद्ध्य तस्मिन् पुरुषे लीयते नात्र संशयः ॥

शिवत्वमाप्नोति तया सह्रदयस्य साधकः ।

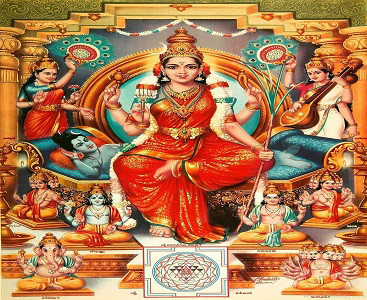

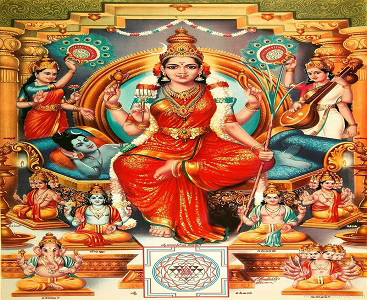

यह कुण्डलिनी योग इस प्रकार से जाना जाता है ---शरीर में मेरुदण्ड के नीचे ‘मूलाधार ’ के नाम से प्रसिद्ध एक कन्द है । बहत्तर हजार नाडियाँ उससे निकलकर सम्पूर्ण देह में व्याप्त रहती हैं । उनमें इडा , पिङुला और सुषुम्ना नामक तीन नाडियाँ मुख्य हैं । मेरुदण्ड के वामभाग में चन्द्ररुपिणी इडा का , दक्षिण भाग में सूर्यरुपिणी पिङुला का और मध्य छिद्र में सुषुम्ना का मार्ग है । भ्रूमध्य में संगम प्राप्त करके ये नाडियाँ सिर में ब्रह्मान्ध्रपर्यन्त जाती है । मूलाधार में महाशक्ति कुलकुण्डलिनी सोती रहती है । ध्यान और जप आदि से उसे जगाकर सहस्त्रार चक्र (मस्तिष्क ) में विराजमान परमेश्वर में लीन करना ही लय योग या कुण्डलिनी योग है । सम्पूर्ण रुद्रयामल के ९० अध्यायों में इन्हीं महाशक्ति कुलकुण्डलिनी के जागरण की प्रक्रिया का साङोपाङ दिग्दर्शन परिलक्षित होता है ।

2.. संक्षिप्त विवरण - आगमशास्त्र

आगमशास्त्र

रुद्रयामलतन्त्र एवं योग ---

प्रस्तुत रुद्रयामल प्राय . ६ हजार श्लोकों में उपनिबद्ध है । इस तन्त्र की मुख्य विषयवस्तु महाशक्ति कुलकुण्डलिनी के जागरण से सम्बन्धित है । इस योग की सिद्धि के लिए साधक (योगी ) के जीवन में यम एवं नियम का अनुष्ठान परमावश्यक है । साथ ही साथ आसन सिद्ध करना भी आवश्यक है । कुछ कुछ मात्रा में प्राणायाम के अभ्यास से प्राणों (श्वासों ) की गति में समत्व लाना भी नितान्त आवश्यक है । जिसका आहार विकृत होता है , उसके प्राण (श्वसन तन्त्र आदि ) भी विकृत एवं कुपित हो जाते हैं । जिनके प्राण विकृत या कुपित होते हैं उनका मन कभी एकाग्र नहीं होता । अतः प्राणों की स्थिरता एवं समत्व के लिए आहार की शुद्धि परमावश्यक होती है । योग के इन्हीं अङों की प्रयोग पद्धति का वर्णन रुद्रयामल में किया गया है । प्रयोग पद्धति में पूजा एवं अर्चना के लिए ८ सहस्त्रनाम अनेक कवच एवं स्तुतियाँ जिनमे कुलकुण्डलिनी की स्तुति मुख्य है ।

आगमशास्त्र और रुद्रयामल

महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज ने अपनी ‘तन्त्र और आगम शास्त्रों का दिग्दर्शन ’ नामक पुस्तक में तत्त्व से प्रारम्भ करके साहित्य तक के शीर्षकों में जो बातें बतलाई हैं उनमें सुविधा की दृष्टी से हम पहले ‘साहित्य ’ शीर्षक लेते है , जिसके अन्तर्गत उन्होंने दस शिवागम , अष्तादश रुद्रागम , चौंसठ भैरवागम , चौसठ कुलमार्ग तन्त्र , समय मार्ग के शुभागम पंचक और नवयुग के चौसठ तन्त्रों का उल्लेख किया है ।

तांत्रिक साहित्य के इतिहास में दस शिवागम और अष्टादश रुद्रागम अष्टाविंश आगम के नाम से प्रसिद्ध हैं ।

‘ किरणागम ’ के अनुसार परमेश्वर ने सबसे पहले दस शिवों को उत्पन्न करके उनमें से प्रत्येक को अपने अविभक्त महाज्ञान का एक - एक हिस्सा दिया । यह अविभक्त महाज्ञान ही पूर्ण शिवागम है । उन दस शिवों तथा उन्हें प्राप्त आगमों तथा उनके तीन श्रोताओं के नाम निम्नलिखित है ; ---

इसी तरह अठारह रुद्र हैं , जिनके अठारह आगम है और उनके दो -दो श्रोता है । उन रुद्रागमों और उनके श्रोताओं के नाम निम्नलिखित हैं ,---

मुकुटतन्त्र में रुद्र -भेद विविध हैं । यद्यपि अठारहवें रुद्र और उनके एक श्रोता का नाम उपलब्ध नहीं होता फिर भी सिद्धान्त के अनुसार १८ x२ =३६ रुद्रज्ञान हैं । शिव तथा रुद्र दोनें के सिद्धान्त ज्ञानों को मिलाकर ३० +३६ =६६ शिव -रुद्र ज्ञान विभक्त हैं ।

कामिकागम के अनुसार सदाशिव के पाँच मुख है -सद्योजात , वामदेव , अघोर , तत्पुरुष और ईशान । जिनके पाँच स्त्रोत हैं ---लौकिक , वैदिक , आध्यात्मिक , अतिमार्ग और मन्त्र ।

सोम -सिद्धान्त के अनुसार उपर्यक्त पाँच स्त्रोतों वाले पाँच तन्त्र , पाँच -पाँच प्रकार के हैं । सिद्धान्तदीपिका एवं "शतरत्न " के अनुसार उपर्युक्त वर्णन हैं । उपर्युक्त विवरण को निम्नलिखित रुपरेखा में देखा जा सकता है।

कविराज जी ने नेपाल लाइब्रेरी में उपलब्ध "निःश्वास -तत्त्व -संहिता " नामक एक पोथी की चर्चा की है , जिसमें ---१ . लौकिक धर्मसूत्र . २ मूलसूत्र , ३ . उत्तर सूत्र (आदि सूत्र ), ४ . नय सूत्र (प्रथम सूत्र ), ५ गुह्य सूत्र इन पाँच सूत्रों या विभागों का उल्लेख किया है और बतलाया है कि आदि या उत्तर सूत्र में अठारह प्राचीन शिव -सूत्रों का उल्लेख है , जो वास्तव में उन नामों से प्रचलित आगम ही हैं । उनमें दस शिवतन्त्र है । ‘कालिकागम ’ के अनुसार अथारह तन्त्र बतलाये गये है । इन्होंने ज्ञान -सम्बन्धी शुद्धमार्ग , अशुद्धमार्ग और मिश्रमार्ग , इन तीन मार्गों का उल्लेख किया है और पशु , माया आदि तत्वों के ज्ञान की अपेक्षा शिवप्रतिपादक ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बतलाया हैं । सिद्धान्त -मत के अनुसार वेदादि -सम्बन्धी ज्ञान से सिद्धान्त ज्ञान को विशुद्ध और श्रेष्ठ बतलाया गया है । यह ज्ञान भी परापर भेद से भिन्न -भिन्न प्रकार का है ।

‘ कामिकागम ’ और " स्वायंभुव आगम " के अनुसार परापर भेद का उल्लेख किया गया है । अधिकारी भेद से ज्ञान के भेद किये गये है । पतिप्रतिपादक ज्ञान को परज्ञान और पशुप्रतिपादक ज्ञान को अपरज्ञान कहा गया है । शिव प्रकाश ज्ञान को पर या श्रेष्ठ कहा गया है तथा पशु - पाश आदि अर्थ प्रकाशज्ञान को अपर - ज्ञान कहा गया है । यहाँ स्मरणीय है कि शिव - ज्ञान और रुद्रज्ञान को सिद्धान्त - ज्ञान कहत हैं । कविराज जी ने यह भी बतलाय है कि पाशुपतों में उपर्युक्त अठारह रौद्रागमों की प्रामाणिकता मानी जाती है क्योंकी उन ( रौद्रागमों ) में द्वैतदृष्टि से अद्वैतदृष्टि का मिश्रण है । प्ररन्तु दस शिवागमों में अद्वैतदृष्टि को अंगीकृत वे नहीं मानते । अतः अभिनवगुप्त भी पाशुपतमत को सर्वथा हेय नहीं मानते । इस प्रकार से शिवागमों और रुद्रागमों की चर्चा करने के बाद चौसठ भैरवागमों का उल्लेख किया गया है ।

चौसठ भैरवागम

तन्त्रालोक के प्रसिद्ध टीकाकार जयरथ ने श्रीकंठ -सहिता के अनुसार चौसठ भैरवागम -अद्वैतागमों का उल्लेख किया है । वे निम्नलिखित आठ अष्टकों में विभक्त हैं --१ भैरवाष्टक , २यामलाष्टक , ३ .मताष्टक ४ . मंगलाष्टक , ५ .चक्राष्टक , ६ .बहुरुपाष्टक , ७ .वागीशाष्टक , और ८ .शिखाष्टक (६४ )।

इन आठ अष्टकों में प्रथम और द्वितीय अष्टक के एक -एक तन्त्र का नाम नहीं मिलता । नवीं शताब्दी के प्रारम्भ में शिखाष्टक के वीणाशिवा , सम्मोह और शिरश्छेद नामक तन्त्र भारत से कम्बोज देश पहुँचे गये थे । यहाँ यह भी बतलाया गया है कि एक चौथा तन्त्र भी जो ‘नयोत्तर ’ नाम से प्रसिद्ध है जिसका उल्लेख प्रबोधचन्द्र वागची ने स्टडीज इन दि तन्त्राय , वाल्यूम १ , पृष्ठ २ में किया हैं और उन्होंने बतलाया है , कि नेपाल में सरंक्षित "निःश्वास तत्त्व संहिता "" अठारह रौद्रागमों के अन्तर्गत "निःश्वास तन्त्र " क ही दूसरा नाम है । जिसके चार भाग हैं , उन सभी को मिलाकर ‘नयोत्तर तन्त्र ’ कहा जाता है ।

3…संक्षिप्त विवरण - चौसठ तन्त्र

चौसठ तन्त्र (कुल मार्ग)

शंकराचार्य द्वारा लिखित आनन्दलहरी में चौसठ तन्त्रो की चर्चा की गई है । आनन्द लहरी के प्रसिद्ध टीकाकार लक्ष्मीधर ने "चतुःषष्ट्या तन्त्रैः सकलमनुन्धाय भुवनम् " श्लोक संख्या -३१ का पाठ संशोधन करते हुए बतलाया है कि इस श्लोक में महामाय , शम्बर आदि चौसठ तन्त्रों के द्वारा सभी प्रपञ्चो की वञ्चना की बात की गयी है । इन तन्त्रों में से प्रत्येक में किसी न किसी सिद्धि का वर्णन किया गया है । अतः देवी के अनुरोध से भगवान् शंकर ने एक महत्त्वपूर्ण पुरुषार्थ साधक भगवती -तन्त्र का निर्माण किया । "चतुःशती " "नित्याषोडशिकार्णव " एवं भास्कर राय के सेतुबंध टीका में चौंसठ तन्त्रों की विस्तृत व्याख्या है । लक्ष्मीधर की व्याख्या के अनुसार ये कुलामार्ग के चौसठ तन्त्र वैदिक मार्ग से पृथक् और जगत् के विनाशक हैं । पैसठवें तन्त्र के विषय में कया गया है कि भग्वान् के मन्त्र -रहस्य शिव शक्ति दोनों के सम्मिश्रण से उभयात्मक है । चतुःशती में उल्लिखित चौसठ तन्त्रों का उल्लेख किया गया है , जिनमें बहुरुपाष्टक के भीतर आठ तन्त्रों में एक का नाम नहीं मिलता तथा अन्तिम सप्तक में सात की जगह आठ क्षपणक मत के तन्त्रो का उल्लेख किया गया है ।

इन सभी तन्त्रों ऐहिक फलों पर विशेष ध्यान है पारमार्थिक पर नहीं । इसीलिए लक्ष्मीधर ने इन्हें अवैदिक कहा है । लेकिन उन्होने यह भी प्रश्न उठाया है कि करुणावरुणालय उस परमेश्वर ने इस प्रकार की ऐहिकता सिद्धि वाले शास्त्रों की अवतारणा क्यों की ? और वहाँ उत्तर भी दिया है कि पशुपतिशिव ने सभी वर्णो के लिए तन्त्रों की रचना की । किन्तु प्रत्येक वर्ण का अधिकार सभी तन्त्रों के लिए नहीं है । ब्राह्मण , क्षत्रिय , वैश्य (षडशी )विशुद्ध चन्द्रकला विद्या के अधिकारी है । शूद्र लोग ही इन चौसठ तन्त्रों के अधिकारी हैं । ये आठ विशुद्ध चन्द्रकला विद्याएँ अवैदिक चन्द्रकला विज्ञान से भिन्न हैं । इनके नाम १ . चन्द्रकला , २ज्योत्स्नावती , ३ कुलार्णव , ४ .कुलेश्वरी , ५भुवनेश्वरी , ६ .बार्हस्पत्य , ७दुर्वासामत और ८ . आठवीं का नाम नहीं दिया गया है । इन सभी तन्त्रों के त्रिवर्ण के साथ शूद्र भी अधिकारी हैं । पर त्रिवर्ण दक्षिणमार्गी और शूद्र वाम मार्गी होते है । पण्डित कविराज ने इस विद्या कुल मार्ग और समय मार्ग का मिश्रण बतलाया है ।

समय मार्ग या शुभागम पञ्चक

१ . सनक , २ .सनन्दन , ३ .सनत्कुमार , ४ .वसिष्ठ और ५ .शुक -संहिताओं को शुभागम पञ्चक कहा जाता है । यह वैदिक मार्ग है . । यह समयाचार के आधार पर अवलम्बित है । लक्ष्मीधर के अनुसार स्वयं शंकराचार्य इस समयाचार का अनुगमन करते थे । शुभागम पंचक में मूल विद्या कें अन्तर्गत षोडश विद्याएँ स्वीकृत हैं और चौसठ विद्याओं की चन्द्रज्ञानविद्या के अन्तर्गत सोलह नित्याओं की प्रधानता मान्य है । इसीलिए यह मार्ग कौल मार्ग कहा जाता है । ऊपर जिस एक पृथक पैसथवें तन्त्र की बात की गई है , भास्कर राय के अनुसार यह सम्भवतः "वामकेश्व्र तन्त्र " है , जिसके भीतर ही नित्याषोडशिकार्णव आ जाता है । "सौंदर्यलहरी " के टीकाकार गौरीकान्त के अनुसार यह पैसठवाँ तन्त्र ‘ज्ञानार्णव ’ तोडल की सूची में प्राप्त है । दूसरे लोग उस स्वतन्त्र तन्त्र को विशिष्ट मानकर उसे "तन्त्रराज " कहते है ।

नवयुग के चौसठ तन्त्र

" तोडल तन्त्र "," सर्वोल्लास तन्त्र " में आए चौसठ तन्त्रों के नामों की तुलना चतुःशती और श्रीकण्ठी की सूची से करनेके बाद इनमें अन्तर पाया है । " तोडल तन्त्र " की सूची सर्वान्द के सर्वोल्लास में दी गई है जिसमें काली , मुण्डमाला , तारा से लेकर कामाख्या तन्त्र मे चौसठ तन्त्रों का नाम उल्लिखित बतलाया है । इसकी सूची उपर्युक्त सूची से भिन्न है । इस तन्त्र की सन् १७५४ ई० की लिपिबद्ध की गई पोथी " इण्डिया आफिस लाइब्रेरी " लंदन में हैं ।

आठवीं सदी से पहले " जयद्रथयामल " की तन्त्र सम्बन्धी बहुत सी बाते स्पष्ट होती है । आठ प्रकार के यामलों का मूल है ब्रह्मयामल । यामलाष्टक की भाँति ही मंगलाष्टक , चक्राष्टक , शिखाष्टक आदि तन्त्र वर्ग की चर्चा जयद्रथयामल में है ।

जयद्रथयामल में विद्यापीठ के तन्त्रों का नाम लिया गया है । इस पुस्तक की एक पोथी नेपाल दरबार में संरक्षित है । यहाँ ११७४ ई० की लिखी पिंगलामत नामक भी एक पोथी है । जिसे ब्रह्मयामल का परिशिष्ट बतलाया गया है । पिंगलामत के अनुसार पुराने समय में ब्रह्मयामल के अनुसरण करने वाले सात तन्त्र प्रचलित थे जिनमें दुर्वासामत और सारस्वतमत प्रसिद्ध थे ।

इस प्रकार महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज ने तन्त्र साहित्य से परिचय कराने के लिए दस शिवागम , अष्टादश रुद्रागम , चौसठ भैरवागम , चौसठ तन्त्र -कुल मार्ग , शुभागम पंचक (समय मार्ग ) तथा नवयुग के चौसठ तन्त्रों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है ।

4………..संक्षिप्त विवरण - तान्त्रिक-संस्कृति का विहंगावलोकन

तान्त्रिक-संस्कृति का विहंगावलोकन

यह अत्यन्त आनन्द का विषय है कि वर्तमान युग में हम लोगों का ध्यान अपनी प्राचीन संस्कृति के स्वरुप के अनुसन्धान में क्रमशः सचेत एवं आकृष्ट होता जा रहा है । वेद तथा लुप्तप्राय वैदिक साहित्य के पुनरुद्धार के लिए प्रतीच्य एवं भारतीय विद्वामों ने जो सुदीर्घ कालव्यापी अक्लान्त परिश्रम किया , उससे हम सब लोग परिचित हैं । तत्कालीन भारतीय शासन की ओर से पुरातत्त्व विभाग की जब से स्थापना हुई , तब से यहाँ के प्राचीन इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों में -विशेषतः स्थापत्य , भास्कर्य ,मुद्रा , शिलालेख प्रभृति विषयों में -बहुत से भूले हुए तथ्यों का उद्घाटन हुआ है । यह एक विचित्र संयोग है कि आधुनिक युग में विस्मृतप्राय वैदिक वाङ्मय के पुनरुद्धार की दिशा में जिस प्रकार मोक्षमूलर प्रभृति प्रतीच्य मनीषियों का प्राथमिक उद्यम रहा है , ठीक उसी प्रकार विस्मृतप्राय तान्त्रिक वाङ्मय की ओर सब से पहले दृष्टि आकृष्ट करने का श्रेय भी प्रतीच्य मनीविषयों को ही प्राप्त है । इस विषय में सर जान उडरफ उपनाम आर्थर एवलेन को हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए । यद्यापि विभिन्न स्थानों से आंशिक एवं विकीर्ण रुप में तान्त्रिक ग्रन्थों का प्रकाशन -कार्य हो रहा है , किन्तु मात्र वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय से ही इस कार्य में अधिक उत्साह दिखाया जा रहा है ।

भारतीय आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रायः सभी प्रकार के साधनों का एक विशिष्ट स्थान काशी रहा है । बुद्धदेव के समय से ही , बल्कि उनके भी पहले से विद्या के केन्द्र रुप में काशी की प्रसिद्धि थी । विदेशी से आये पर्यटकों के विवरण से भी यह बात सिद्ध होती है । ऐतिहासिक गवेषणा के प्रभाव से प्रभाव से इस विषय में विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी । मध्ययुग से वर्तमान समय तक दृष्टि देने प्रतीत होगा कि इस समय में भी बहुसंख्यक विशिष्ट तान्त्रिक साधक और ग्रन्थकार काशी में आविर्भूत हुए थे ।

उदाहरणस्वरुप कई साधकों के नाम नीचे दिये जा रहे हैं ---

( १ ) सरस्वती तीर्थ --- ये परमहंस परिव्राजकाचार्य थे और दक्षिण से आये हुए प्रकाण्ड विद्वान् थे । ये वेदान्त , मीमांसा , सांख्य , साहित्य तथा व्याकरण के छात्रों को पढाया करते थे । इनका मुख्य ग्रन्थ शङ्कराचार्य कृत प्रपञ्चसारतन्त्र की टीका थी ।

( २ ) राघवभट्ट --- इनके पिता नासिक से काशी आकर बस गये । राघवभट्ट जन्म से ही काशी में थे । इन्होंने शारदातिलक की टीका पदार्थादर्श लिखी थी जो सर्वत्र प्रसिद्ध है । इस टीका की रचना काशी में हुई थी । रचनाकाल १४९४ ई० है ।

( ३ ) सर्वानन्द परमहंस --- पूर्वबङके बहुत उच्चकोटि के सिद्ध पुरुष थे । इन्होंने दसों महाविद्याओं का एक साथ साक्षात्कार किया था । यह भी प्रायः चार सौ वर्ष पहले की बात है । इनका अन्तिम समय काशी में ही बीता । किसी - किसी के मत से ये राजगुरु मठ में रहते थे । इनकी अलौकिक शक्तियाँ बहुत थीं । सर्वोल्लासतन्त्र इनका संकलित तन्त्रग्रन्थ है ।

( ४ ) विद्यानन्दनाथ --- ये दक्षिण भारत के निवासी थे । काञ्ची से भी दक्षिण में इनका घर था । ये सर्वशास्त्र के पण्डित थे , किन्तु तन्त्रशास्त्र में विशेष अनुराग था । ये तीर्थयात्रा के प्रसंग से जलन्धर नामक सिद्धपीठ में गये थे । वहाँ सुन्दराचार्य या सच्चिदानन्दनाथ नामक एक सिद्ध पुरुष से मिले थे , उनसे दीक्षा लेकर स्वयं ‘ विद्यानन्दनाथ दीक्षित ’ यह नाम धारण किया और गुरु के आदेश से काशी में आकर रहने लगे । काशी रहते हुए इन्होंने तन्त्रशास्त्र के अनेक विशिष्ट ग्रन्थो का प्रणयन किया । ये भी प्रायः चार सौ वर्ष पहले के आचार्य होंगे ।

( ५ ) महीधर --- ये अहिच्छत्र उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मण्डल के रामनगर से आये थे और काशी में आन्तिम समय तक रहे । इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ नौका टीका सहित मन्त्रमहोदधि है । रचनाकाल १६४५ वि ) सं० ( १५८८ ईशवीय ) है ।

( ६ ) नीलकण्ठ चतुर्द्धर --- ये प्रतिष्ठान ( पैठान ) के थे , किन्तु आजीवन काशी में रहे । महाभारत के टीकाकार रुप से इनकी विशेष प्रसिद्धि है । इन्होंने तन्त्रशास्त्र में शिवताण्डव की टीका लिखी जिस टीका का नाम ‘ अनूपाराम ’ है । रचनाकाल १६८० ईशवीय माना जाता है ।

( ७ ) प्रेमनिधि पन्त --- ये कूर्माचल से काशी आये हुए थे । ये जीवनान्त तक काशी में ही रहे । इन्होंने बहुत से तान्त्रिक ग्रन्थों का निर्माण किया जिनमें शिवताण्डव की टीका मल्लादर्श का नाम लिया जा सकता है । शारदातिलक तथा तन्त्रराज पर भी इन्होंने टीका लिखी थी । ये करीब २५० वर्ष पहले रहा करते थे ।

( ८ ) भास्कर राय --- ये दक्षिण देश के निवासी थे , किन्तु दीर्घकाल तक काशी में ही रहे । सिद्धपुरुष के रुप में इनकी ख्याति थी । इन्होंने ललितासहस्त्रनाम की टीका , योगिनीह्रदय पर सेतुबन्ध टीका , वरिवस्यारहस्य आदि अनेक ग्रन्थ लिखे थे । १९२९ ईशवीय के आसपास इनका जानना चाहिए ।

( ९ ) शंकरानन्दनाथ --- इनका पूर्व नाम प० शंभु भट्ट था । ये अद्वितीय मीमांसक प० खण्डदेव के शिष्य थे और मीमांसा में ग्रन्थ लिखे । ये श्री विद्या के अनन्य उपासक थे । इनका सुन्दरीमहोदय नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं । १७०७ ई० इनका समय माना जाता है ।

( १० ) माधवानन्दनाथ --- ये सौभाग्यकल्पद्रुम के रचियता हैं । यह ग्रन्थ परमानन्द - तन्त्र के आधार पर लिखा गया है । ये भी काशी में ही रहे । इनका समय आज से १५० वर्ष पूर्व माना जाता हैं ।

( ११ ) क्षेमानन्द --- माधवानन्द के शिष्य क्षेमानन्द प्रसिद्ध तान्त्रिक विद्वान् थे । इन्होंने सौभाग्यकल्पलतिका का निर्माण किया था ।

( १२ ) सुभगानन्दनाथ --- एक प्रसिद्ध तान्त्रिक आचार्य काशी में रहते थे । ये केरल देश के थे , इनका पूर्वनाम श्रीकण्ठ था । ये काशी में तन्त्र तथा वेद दोनों के अध्यापक थे । ये माधवानन्दजी के ही समसामायिक माने जाते हैं ।

( १३ ) काशीनाथ भट्ट --- इनका भी नाम उल्लेख योग्य है । इन्होंने छोटे - छोटे अनेक तान्त्रिक ग्रन्थ लिखे थी । ये अधिक प्राचीन नहीं , अपितु १०० वर्ष पहले के हैं ।

5………संक्षिप्त विवरण - वैदिक एवं तान्त्रिक साधना

…वैदिक एवं तान्त्रिक साधना

इस विशाल भारतीय संस्कृति का विश्लेषण करने पर प्रतीत होगा कि इसके विभिन्न अंश हैं , और अङ -प्रत्यङु रुप में इसके विभिन्न विभाग हैं । इसमें सन्देह नहीं कि इसमें ‘वैदिक -साधना ’ ही प्रधान है , किन्तु इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि भिन्न -भिन्न समयों में इस धारा में नये -नये ववर्यन हो चुके हैं । धर्मशास्त्र , नीतिशास्त्र , इतिहास -पुराणादि के आलोचन से तथा भारतीय समाज के आन्तरिक जीवन का परिचय मिलने से उपर्युक्त तथ्य का स्पष्टतया ज्ञान होगा । वैदिकधारा का प्राधान्य होने पर भी , इसमें सन्देह नहीं है कि इसमें विभिन्न धाराओं का संमिश्रण है । इन सब धाराओं के भीतर यदि व्यापक दृष्टि से देखा जाय तो ज्ञात होगा कि ‘तन्त्र की धारा ’ ही प्रथम एवं प्रधान है । इस धारा की भी बहुत से दिशाएँ हैं , जिनमे एक वैदिकधारा के अनुकूल थी । अगली पीढियों के गवेषण -गण इस तथ्य का निरुपण करेंगे कि वैदिकधारा की जो उपासना की दिशा है , वह अविभाज्य रुप से बहुत अंशों में तान्त्रिकधारा से मिलि हुई है , और बहुत से तान्त्रिक विषय अति प्राचीन समय से परम्पराक्रम से चले आ रहे थे। उपनिषद् आदि में जिन विद्याओं का परिचय मिलता है , यथा संवर्ग , उद्गीथ , उपकोशल , भूमा , दहर , पर्यङ्क आदि , ये सभी विद्याएँ इसी के अन्तर्गत हैं । वेद के रहस्य अंश में भी इन सब रहस्य विद्याओं के परिज्ञान का आभास मिलता है । यहाँ तक कहा जा सकता है कि वैदिक क्रिया -काण्ड भी अध्यात्म -विद्या का ही बाह्य रुप है , जो निम्न अधिकारियों के लिए उपयोगी माना जाता था । यदि इन सब अध्यात्म -विद्याओं का रहस्य -ज्ञान कभी हो जाय , तो पता चलेगा कि मूलभूत वैदिक तथा तान्त्रिक या आगामिक ज्ञानों में विशेष भेद नहीं रहा ।

वेद एवं तन्त्रों की मौलिक दृष्टि

यहाँ प्रसंगतः एक बात का उल्लेख आवश्यक है कि साधारण दृष्टि से संभव है यह समझ में न आवे , फिर भी यह सत्य है कि वेद और तन्त्र का निगूढ रुप एक ही प्रकार का है । दोनों ही अक्षरात्मक है , अर्थात् शब्दात्मक ज्ञान विशेष हैं । ये शब्द लौकिक नहीं दिव्य हैं , और अपौरुषेय हैं । मन्त्रदर्शीगण इसे ही प्राप्त कर सर्वज्ञत्व -लाभ किया करते थे ; वे अन्त में आत्मसाक्षात्कार के द्वारा अपना जीवन सफल करते थे । ‘पुराकल्प ’ में लिखा है --

यां सूक्ष्मां विद्याम् अतीन्द्रियां वाचम् ऋषयः साक्षात्कृतधर्माणः मन्त्रदृशः पश्यन्ति , ताम् असाक्षात्कृतधर्मेभ्यः प्रतिवेदयिष्यमाणा बिल्मं समामनन्ति , स्वप्रवृत्तमिव दृष्टश्रुतानुभूतम् आचिख्यासन्ते ।

निरुक्त प्रभृति ग्रन्थों के आलोचन से यह प्रतीत होता है कि ऋषिगण साक्षात्कृत -धर्मा थे और वे उन सामान्य लोगों को उपदेश द्वारा मन्त्र -दान करते थे , जो असाक्षात्कृतधर्मा थे । साक्षात्क्रृतधर्मा होने के कारण ऋषिगण वस्तुतः शक्तिशाली थे , अतः वे किसी से उपदेश -श्रवण करके ऋषित्व -लाभ नहीं करते थे ; प्रत्युत वे स्वयं वेदार्थ -दर्शन करते थे । इसी अभिप्राय से उन्हें मन्त्रद्रष्टा कहा जाता है । मन्त्रार्थ -ज्ञान का मुख्य उपाय है प्रतिभान , इसे ही प्रातिभ या अनौपदेशिकं ज्ञान कहते हैं । इसी के विषय में कहा जाता है ---

गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः ।

गुरु शब्द से यहाँ अन्तर्गुरु या अन्तर्यामी समझना चाहिए । ऐसे उत्तम अधिकारियों को दृष्टर्षि भी कहा जाता है । शक्ति की मन्दता के कारण मध्यम अधिकारी इनसे अवर समझे जाते थे । इनका परिचय श्रुतर्षि नाम से मिलता है । उत्तम अधिकारी को दर्शन मिलता था उपदेश -निरपेक्ष होकर , और मध्यम अधिकारी को श्रवण -प्राप्त होता था उपदेश -सापेक्ष होकर । प्रथम ज्ञान का नाम आर्षज्ञान और द्वितीय का नाम औपदेशिक ज्ञान है । मनुसंहिता के अनुसार धर्मज्ञ वही है जो ऋषिदृष्ट वेद तथा तन्मूलक स्मृति शास्त्रों को वेदानुकूल तर्क से विचारता है ---

आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्रविरोधिना ।

यस्तर्केणानुसन्धत्ते स धर्मं वेद नेतरः ॥ मनु० १२ १०६

किन्तु साधारण अधिकारी को जो ज्ञान होता है , वह सत् तर्क के द्वारा । सत्तर्क से अभिप्रेत है वेद शास्त्र के अविरोधी तर्क के द्वारा अनुसंधान । आगम शास्त्र (त्रि० र० तथा त्रिकदार्शनिक साहित्य ) में सत्तर्क का विशेष रुप से मण्डन किया गया है । वैदिक साहित्य में भी यह लिखित मिलता है । ऋषिगण जब अन्तर्हित होने लगे तो तर्क पर ही ज्ञान का भार दिया गया । सभी साधारण जिज्ञासु लोग अवर -कोटि में है , हम सभी इसी कोटि के है । इस प्रकार के लिए सत्तर्क ही अवलम्बनीय है ।

आगम

तन्त्र शास्त्रों के अनुसार तन्त्र का मूल आधार कोई पुस्तक नहीं है , वह अपौरुषेय ज्ञान विशेष है । ऐसे ज्ञान का नाम ही ‘आगम ’ है । यह ज्ञानात्मक आगम शब्दरुप में अवतरित होता है । तन्त्र -मत में परा -वाक् ही अखण्ड आगम है । पश्यन्ति अवस्था में यह स्वयं वेद्य रुप में प्रकाशित होता है और अपना प्रकाश अपने साथ रखता है । यही साक्षात्कार की अवस्था है , यहाँ द्वितीय या अपर में ज्ञान -संचार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । वही ज्ञान मध्यमा वाक् में अवतीर्ण होकर ‘शब्द ’ का आकार धारण करता हैं और यह शब्द चित्तात्मक है । इसी भूमि में गुरु -शिष्य भाव का उदय होता है । फलतः ज्ञान एक आधार से अपर आधार में संचारित होता है । विभिन्न शास्त्रों एवं गुरु -परस्पराओं का प्राकट्य मध्यमा -भूमि में ही होता है । वैखरी में वह ज्ञान या शब्द जब स्थूल रुप धारण करता है , तब वह दूसरों के इन्द्रिय का विषय बनता है ।

उपर्युक्त संक्षित्प विवेचन से प्रतीत होगा कि वेद और तन्त्रों की मौलिक दृष्टि एक ही है यद्यपि वेद एक है किन्तु विभक्त होकर यह त्रयी या चतुर्विध होता है , अन्ततः वह अनन्त है। ‘वेदा अनन्ताः ’ यह भी वेद की ही वाणी है । आगमों की स्थिति भी ठीक इसी प्रकार की हैं । अवश्य ही तन्त्र की एक और भी दिशा है जिससे उसका वैदिक आदर्शो से किसी अंश में पार्थक्य प्रतीत होता है , और उस कारण से तान्त्रिक साधना का वैशिष्ट्य भी समझ में आता हैं । कुछ भी हो , ये सभी मिल कर भारतीय संस्कृति के अंगीभूत हो चुके है । जैसे बृहत् जलधारायें मिलकर नदी का रुप धारण करती है , और अन्त में महासमुद्र में विलीन हो जाती हैं ; वैसे ही वैदिक तान्त्रिक आदि अन्यान्य सांस्कृतिक -धारायें भारतीय संस्कृति में आश्रय -लाभ करती हैं और उसे विशाल से विशालत बनाती हैं ।

6…..संक्षिप्त विवरण - तन्त्र प्रवर्तक ऋषि

तन्त्र प्रवर्तक ऋषि

ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति का विचार करने पर प्रतीत होता है कि प्राचीन काल से ही वैदिक तथा तान्त्रिक -साधन -धाराओं में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है ; यह बात जैसे सत्य है , वैसे ही यह बी सत्य है कि दोनों में अंशतः वैलक्षण्य भी है । अति प्राचीन काल से ही शिष्ट जनों द्वारा तन्त्रों के समादार के असंख्य प्रमाण उपलब्ध है । ऐसी प्रसिद्धि है कि बहुसंख्यक देवता भी तान्त्रिक साधना के द्वारा सिद्धि -लाभ करते थे । तान्त्रिक साधना का परम आदर्श था -शाक्त -साधना , जिसका लक्ष्य था - महाशक्ति जगदम्बा की मातृरुप में उपासना अथवा शिवोपासना । ब्रह्मा , विष्णु , इन्द्र , चन्द्र , स्कन्द , वीरभद्र , लक्ष्मीश्वर , महाकाल , काम या मन्मथ ये सभी श्रीमाता के उपासक थे । प्रसिद्ध ऋषियों में कोई -कोई तान्त्रिक मार्ग के उपासक थे , और कोई -कोई तान्त्रिक उपासना के प्रवर्तक भी थे । ब्रह्मयामल में बहुसंख्यक ऋषियों का नामोल्लेख है , हो शिव -ज्ञान के प्रवर्तक थे ; उनमें उशना , बृहस्पति , दधीचि , सनत्कुमार , नमुलीश आदि उल्लेख्य हैं । जयद्रथयामल के मंगलाष्टक प्रकरण में तन्त्र प्रवर्तक बहुत से ऋषियों के नाम हैं , जैसे दुर्वासा , सनक , विष्णु , कस्प्य , संवर्त , विश्वामित्र , गालव , गौतम , याज्ञवल्क्य , शातातप , आपस्तम्ब , कात्यायन , भृगु आदि ।

१ . क्रोधभट्टारक ‘दुर्वासा ’

सबसे पहले दुर्वासा का नाम उल्लेखनीय है । तान्त्रिक साहित्य में ‘क्रोध भट्टारक ’ नाम से इनका परिचय मिलता हैं । प्रसिद्धि के अनुसार इन्होंने श्रीकृष्ण को ६४ अद्वैतागमों को पढाया था । यह भी किंवदन्ती है कि कलियुग में दुर्वासा द्वारा ही आगम प्रकाश में लाय गये । नेपाल दरबार के ग्रन्थागार में सुरक्षित महिम्नः स्तोत्र की एक पोथी में इनके सम्बन्ध में लिखा है - ‘सर्वासामुपनिषदां दुर्वासा जयति देशिकाः प्रथमः ’ । जयद्रथयामल नामक आगम है अनुसार भी तन्त्र के प्रवर्तक ऋषियों में दुर्वासा का नाम ब्रह्मयामलानुसारी सभी तन्त्रों के भीतर दुर्वासा -मत प्रथम है । यह बात दरबार ग्रन्थागार में उपलब्ध पिंगलागम में पिंगला -मत के प्रसंग में उल्लिखित है । अर्धचन्द्रकला विद्याओं के भीतर भी दुर्वासा का मत उल्लेखनीय है । चन्द्रकला (श्री ) विद्याएँ कौल तथा सोम (कापालिक ) मतों की संमिश्रम हैं । प्राचीन काल में इन विद्याओं में चारों वर्णो का अधिकार था , किन्तु विशेष यह था त्रैवार्णिक लो दक्षिण -मार्ग से अनुष्ठान करते थे और अन्य लोग वाम -मार्ग से ।

दुर्वासा श्रीमाता के उपासक थे । श्रीमाता के द्वादशविध उपासकों में उनका भी एक नाम है । सुनने में आता है उनकी उपास्य षडक्षरी विद्या थी । किसी -किसी के मत में ये त्रयोदशाक्षरी विद्या के उपासक थे । सौन्दर्य -लहरी की टीका में कैवल्याश्रम ने इस विद्या का कादि मत के अनुसार उद्धार भी किया है । इतने बाद भी दुर्वासा का सम्प्रदाय इस समय लुप्तप्राय ही है ।

निम्नलिखित ग्रन्थों में दुर्वासा की चर्चा है ---

१ . त्रिपुर -सुन्दरी (देवी ) - महिम्नःस्तोत्र -टीका में नित्यानन्द नाथ ने कहा है -

सकलागमाचार्यचक्रवती साक्षात् शिव एव अनसूयागर्भसस्भूतः क्रोधभट्टारका -ख्यो दुर्वासा महामुनिः ।

२ . ललितास्तव -रत्न ।

३ . परशिव -महिम्नः स्तोत्र अथवा परशम्भु -स्तुति।

इस प्रकार दुर्वासा श्रीविद्या तथा परमशिव के उपासक थे । कालीसुधानिधि ग्रन्थ से यह पता चलता है कि ये काली के भी उपासक थे ।

२ . अगस्त्य ऋषि

प्रसंगवश इस समय अगस्त्य के सम्बन्ध में कुछ कहा जा रहा है । यह वैदिक ऋषि थे । इनके सम्बन्ध में पाञ्चरात्र तथा शाक्तागमों में भी चर्चा है । इन प्रसिद्ध ऋषि का विवरण पुराण , रामायण महाभारतादि प्रायः सभी प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है । विदर्भराज की कन्या लोपामुद्रा उनकी धर्मपत्नी थीं । उनकी चर्चा भी प्रायः सर्वत्र देखी जाती है , यह भी अगस्त्य के सदृश ही वैदिक ऋषि थीं । रामायण के अरण्यकाण्ड में सुतीक्ष्ण मुनि ने भगवान् को गोदावरी तट -स्थित अगस्त्याश्रम का मार्ग दिखाया था । अगस्त्य ने श्रीरामचन्द्रजी को वैष्णव धनु ब्रह्मदत्त नामक शस्त्र (बाण ), अक्षय तूणीर एवं खड्ग दिया था । विध्र्य पर्वत के साथ अगस्त्य का सम्बन्ध प्रायः सर्वविदित है । दक्षिण दिशा के साथ अगस्त्य का विशेष रुप से सम्बन्ध प्रतीत होता है । यह भी प्रसिद्ध है कि दक्षिण भारतीयों में एक विशिष्ट प्रकार की संस्कृति का भी प्रसार इन्हीं की देन है । ४ अध्यायों और ३०२ सूत्रों का ‘शक्तिसूत्र इन्हीं की रचना है । इसके अतिरिक्त इनके ग्रन्थों में ‘श्रीविद्या -भाष्य ’ भी है ; यह हयग्रीव से प्राप्त ‘पञ्चदशी विद्या ’ की व्याख्या है । अगस्त्य और लोपामुद्रा दोनों ही श्रीविद्या के उपासक थे । प्रसिद्ध है कि ब्रह्मसूत्र पर भी ऋषि अगस्त्य ने एक टीका लिखी थी । किवंदन्ती के अनुसार श्रीपति पण्डित का श्रीकरभाष्य उन्हीं के मतानुसारी हैं । त्रिपुरा -रहस्य के माहात्म्य -खण्ड से पता चलता है कि अगस्त्य उच्च कोटि के वैदिक ऋषि होते हुए भी मेरु -स्थित श्रीमाता के दर्शनार्थ जब उत्सुक हुए तो दर्शन से वे वंचित इसलिए हो गये कि तब तक उन्हें तान्त्रिक दीक्षा प्राप्त नहीं थी , फलतः श्रीमाता के दर्शनोपयोगी विशुद्ध शाक्त देह भी प्राप्त नहीं थी । अन्त में पराशाक्ति की निगूढ उपासना के निमित्त अधिकार -लाभ के लिए देवी -माहात्म्य के श्रवण के अनन्तर उन्होंणे शाक्त -दीक्षा प्राप्त की । उपासना के प्रभाव से पति -पत्नी दोनें ने ही सिद्धि -लाभ किया । बाद में इनकी सिद्धि का इतना महत्त्व स्वीकार किया गया कि इन दोनों ने ही गुरु -मण्डल में उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया । मानसोल्लास के अनुसार श्रीविद्या के मुख्य उपासकों के बीच अग्स्त्य और लोपामुद्रा दोनों का स्थान है ।

३ . दत्तात्रेय

भगवान् दत्तात्रेय भी श्रीविद्या के एक श्रेष्ठ उपासक थे । दुर्वासा के समान ये भी आ सूया गर्भ से समुद्भूत थे । प्रसिद्ध के अनुसार इन्होंने शिष्यों के हितसाधन के लिए श्रीविद्या के उपासनार्थ श्रीदत्त -संहिता नामक एक विशाल ग्रन्थ की रचना की थी । बाद में परशुराम ने उसका अध्ययन करके पचास खण्डों में एक सूत्र ग्रन्थ की रचना की थी । कहा जात है कि इनके बाद शिष्य सुमेधा ने दत्त -संहिता और ‘परशुराम कल्प सूत्र ’ का सारांश लेकर ‘त्रिपुर -रहस्य ’ की रचना की । प्रसिद्धि यह भी है कि दत्तात्रेय ‘महाविद्या महाकालिका ’ के भी उपासक थे ।

४ .नन्दिकेश्वर

शिव -भक्त नन्दिकेश्वर भी श्रीविद्या के उपासक थे । ‘ज्ञानार्ण्वतन्त्र ’ में उनकी उपासित विद्या का उद्धार भी किया गया है । इनका रचित ग्रन्थ ’ है । यह छोटा सा कारिकात्मक ग्रन्थ है । इस पर उपमन्यु की टीका है । नन्दिकेश्वर भी षट्त्रिंशत् -तत्त्ववादी थे । वे परम शिव को तत्त्वातीत और विश्व को ३६ तत्त्वों से बना मानते थे । परन्तु इनके द्वारा तत्त्वों की परिगणना में प्रचलित धारा से कुछ विलक्षणता है । इसमें सांख्य सम्मत पञ्चविंशति तत्त्व तो हैं ही , उसके बाद शिव , शक्ति , ईश्वर , प्राणादि -पञ्चक तथा गुण -त्रय भी माने गये हैं । यहाँ प्रधान और गुण -त्रय पृथक् -पृथक् माने गये हैं । कोई -कोई कहते हैं कि ‘अकारः सर्ववर्णाग्र्यः प्रकाशः परमः शिवः ’ यह कारिका नन्दिकेश्वर की कारिको के अन्तर्गत ही है । किसी -किसी ग्रन्थ में लिखा मिलता है कि दुर्वासा मुनि श्रीनन्दिकेश्वर के ही शिष्य थे । यह भी सुना जाता है कि वीरशैवाचार्य प्रभुदेव के वचनों के कन्नड भाषा के टीकाकार दुर्वासा -सम्प्रदाय के ही अन्तर्गत थे ।

५ . श्रीगौडपाद एवं ६ . श्रीशङ्कराचार्य

ऐतिहासिक युग की तरफ दृष्टिपात करने पर दीखेगा कि भारतवर्ष की संस्कृति के वास्तविक प्रतिनिधित्व में श्रीशङ्कराचार्य , उनके पूर्वगामी या उत्तरवर्तियों के अन्तर्गत भी तान्त्रिक उपासकों की न्यूनता नहीं थी । श्रीशङकर के परमगुरु श्रीगौडपाद तथा गुरुदेव श्रीगोविन्दपाद का स्थान भारतीय दार्शनिक सम्प्रदायों के इतिहास में उच्चतम है । इस सम्बन्ध में यहाँ इस दुर्भेद्य रहस्य का संकेत करना असंगत नहीं होगा कि श्रीशङ्कराचार्य एक ओर तो वैदिक धर्म के संस्थापक थे , दूसरी ओर वही तान्त्रिक साधना के उपदेष्टा एवं प्रचारक भी थे । इस रहस्य का उचित समाधान आगे के गवेषकगण करेंगे । शङ्कराचार्य की उभय पक्षों में प्रसिधियाँ हैं , ऊर्ध्वतम और अधस्तन गुरु -परम्पराओं के आलोचन से प्रतीत के आचार्यों को एक समझते हैं , ऊर्ध्वतम और अधस्तन गुरु -परम्पराओं के आलोचन से प्रतीत होता है कि दोनों ओर आचार्य -परस्परायें प्रायः समान ही हैं । कुछ लोग इन दोनों प्रकार के आचार्यों को एक समझते हैं , दूसरे लोग इसे संभव नहीं मानते ; किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि वैदिक तथा तान्त्रिक मतों का घनिष्ठ सम्बन्ध आरब्ध हो चुका था । गौडपाद महान् वैदान्तिक हैं , उनकी माण्डूक्यकारिका अपूर्व रचना है ; यह एक ओर ब्रह्मपदनिष्ठा तथा दूसरी ओर ज्ञान -निष्ठा का परिचायक है । गौडपाद एक ओर जिस प्रकार माध्यमिक अद्वयवाद में पारंगत थे उसी प्रकार पक्षान्तर में योगाचारों के अद्वयवाद में भी माध्यमिक अद्वयवाद में पारंगत थे उसी प्रकार पक्षान्तर में योगाचारो के अद्वयवाद में भी निष्णात थे । बौद्धदर्शन में बे विशिष्ट रुप में प्रविष्ट थे । शून्यवाद तथा विज्ञाप्तिमात्रतावाद दोनों का हीं उन्हें अच्छा परिचय था । आगम -मत में भी उनका ज्ञान उत्कृष्ट कोटि का था , क्योंकि देवीकालोत्तर का कोई -कोई वचन उनकी कारिकाओं में उपलब्ध होता हैं ’ क्योंकि देवीकालोत्तर का कोई -कोई वचन उनकी कारिकाओं में उपलब्ध होता हैः अवश्य ही इस पर अधिक जोर दिया जा सकता है । वैदिक गौडपाद का यही स्वरुप है ।

आगम की दृष्टी से जान पडता है कि वे समयाचार -सम्मत तान्त्रिक मत के पोषक थे । उनकी ‘सुभगोदय -स्तुति ’ प्राचीन स्तुतियों में प्रधान है । इस बहुत सी टीकायें थीं । प्रसिद्धि के अनुसार इस पर शंकर ने भी टीका लिखी थी । इनकी एक रचना ‘श्रीविद्यारत्नसूत्र ’ है , इस पर भी बहुत सी टीकायें हैं । सुना जाता है कि गौडपाद ने उत्तर -गीता की तरह ही देवीमाहात्म्य की भाष्य -रचना भी की थी । देवी -माहात्म्या की टीका का नाम चिदानन्द्रकमल (?) हैं । इसके लेखक तान्त्रिक नाम से परिचित गौडपाद हैं , यह भी परमहंस परिव्राजकाचार्य और अद्वैत विद्या में निष्णात थे ।

भगवान् शंकराचार्य के विषय में चार प्राचीन ग्रन्थों से कुछ विवरणों का संग्रह किया गया है , जिनके समालोचन से उनके विषय में वैदिकत्त्व , तान्त्रिकत्व आदि आरोपणों का निर्धारण हो सकेगा ।

( १ ) प्रथम ग्रन्थ का नाम श्रीक्रमोत्तम हैं इसका निर्माण - काल प्रायः चार सौ पचास वर्ष पूर्व है । इस ग्रन्थ में शंकर की एक गुरु - परम्परा दी गयी है , उससे पता चलता है कि आदि गुरु शिव से लेकर वशिष्ठ , शक्ति , पराशर , व्यास , शुकदेव , गौडपाद , गोविन्दपाद और शंकर का क्रम है । इसके अनुसार शंकर के शिष्य विश्वदेव थे , उनके बाद बोधघन , ग्रन्थकार मल्लिकार्जुन तक का क्रम है । इस ग्रन्थ का विषय श्रीविद्या है ।

( २ ) द्वितीय ग्रन्थ है --- सुमुखि पूजा - पद्धति । इस ग्रन्थ विषय मातंगीपूजा हैं । यह ग्रन्थ सुन्दरानन्दनाथ के शिष्यं शंकर की रचना है । इस ग्रन्थ में ऊर्ध्वतम शिव से गोविन्दपाद तक का क्रम एक समान दिखाई पडता है , उसके बाद शंकर । परन्तु शंकर के अनन्तर पहले हँ बोधघन और उसके बाद ज्ञानघन ; इस प्रकार परम्परा का क्रम भारती तीर्थ तक अवतीर्ण हुआ है ।

( ३ ) तृतीय ग्रन्थ है --- श्रीविद्यार्णव । यह ग्रन्थ संप्रति प्रसिद्ध है। इससे जान पडता है कि शंकर के १४ शिष्य थे , ५ भिक्षु तथा ९ गृहस्थ।

( ४ ) चौथा ग्रन्थ है --- भुवनेश्वरी - रहस्य । पृथ्वीधर शंकर के शिष्य , गोविन्दपाद के प्रशिष्य और गौडपाद के वृद्धप्रशिष्य थे ।

इन सब के परिशीलन से ज्ञान होता है कि शंकर श्रीविद्या के अतिरिक्त मातंगी और श्रीभुवनेश्वरी के भी उपदेष्टा थे । आशा है , ऐतिहासिक विद्वान् इस विषय में गवेषणा करेंगे ।

एक बात और भी है शंकर को शिष्य कोटि में वेदान्त प्रस्थान के जो आचार्य पदमपाद हैं , जिन्होंने पञ्चपादिका की रचना की थी , क्या उन्होंने ही शंकर कृत प्रपञ्चसार पर टीका भी लिखी थी ? कोई -कोई प्राचीन आचार्य इस पर विश्वास करते हैं , किन्तु वर्तमान पण्डितगण इस पर संशय करते हैं । श्री शंकर की तान्त्रिक रचनाओं में प्रपञ्चसार प्रधान माना जाता है , उसके बाद सौन्दर्य -लहरी प्रभृति को । आनन्द -लहरी की सौभाग्य -वर्धिनी टीका में श्री शंकर कृत एक ‘क्रम -स्तुति ’ की बात मिलती है , जिसमें एक प्रसिद्ध श्लोक है , जिसका तात्पर्य है कि वेद के अनुसार माया -बीज ही भगवती पराशक्ति का नाम है और यही पराशक्ति जगन्माता त्रिपुरा और त्रियोनि -रुपा है । अभिनवगुप्त की परात्रिंशिका में क्रमस्तोत्र की जो बात कही गयी है , वह विचारणीय हैं कि क्या वह शङ्कराचार्य कृत क्रम -स्तोत्र तो नहीं है ?

7…संक्षिप्त विवरण - तान्त्रिक सम्प्रदायों का मार्मिक साम्य

तान्त्रिक सम्प्रदायों का मार्मिक साम्य

तान्त्रिक -संस्कृति में मूलतः साम्य रहने पर भी देश -काल और क्षेत्र -भेद से उसमें विभिन्न सम्प्रदायों का आविर्भाव हुआ है । इस प्रकार का भेद साधकों के प्रकृति -गत भेद के अनुरोध से स्वभावतः ही होता हैं । भावी पीढी के ऐतिहासिक विद्वान् जब भिन्न तान्त्रिक साम्प्रदायों के इतिहास का संकलन करेंगे और गहराई से उसका विश्लेषण करेंगे तो इस निष्कर्ष पर पहुँच सकेंगे कि यद्यपि भिन्न -भिन्न तान्त्रिक सम्प्रदायों में आपाततः वैषम्य प्रतिभासित हो रहा है किन्तु उनमें निगूढ रुप से मार्मिक साम्य है ।

संख्या में तान्त्रिक सम्प्रदाय कितने आविर्भूत हुए और पश्चात् -काल में कितने विलुप्त हुए यह कहना कठिन है । उपास्य -भेद के कारण उपासना -प्रक्रियाओं में भेद तथा आचारादि -भेद होते है , साधारनतया पार्थक्य का यही कारण हैं। १ .शैव , २ . शाक्त , ३ . गाणपत्य ये तो सर्वत्र ही प्रसिद्ध हैं । इन सम्प्रदायों के भी अनेकानेक अवान्तर भेद हैं । शैव तथा शैव -शाक्त -मिश्र सम्प्रदायों में कुछ के निम्नलिखित उल्लेखनीय नाम हैं -सिद्धान्त शैव , वीरशैव , अथवा जंगम शैव , रौद्र , पाशुपत , कापालिक अथवा सोम , वाम , भैरव आदि। अद्वैतदृष्टि से शैवसम्प्रदाय में त्रिक अथवा प्रत्यभिज्ञा , स्पन्द प्रभृति विभाग हैं । अद्वैत -मत में भी शक्ति की प्रधानता मानने पर स्पन्द , महार्थ , क्रम इत्यादि भेद अनुभूत होते हैं । दश शिवागम और अष्टादश रुद्रागम तो सर्वप्रसिद्ध ही हैं । इनमें भी परस्पर किंचित् -किंचित् भेद नहीं है यह नहीं कहा जा सकता । द्वैत -मत में कोई कट्टर द्वैत , कोई द्वैतद्वैत और कोई शुद्धाद्वैतवादी है । इनमें किसी सम्प्रदाय को भेदवादी , किसी को शिव -साम्यवादी और किसी को शिखा -संक्रान्तिवादी कहते हैं । काश्मीर का त्रिक या शिवद्वैतवाद अद्वैतस्वरुप से आविष्ट से आविष्ट है । शाक्तों में उत्तरकौल प्रभृति भी ऐसे ही हैं ।

किसी समय भारतवर्ष में पाशुपत संस्कृति का व्यापक विस्तार हुआ था । न्यानवर्तिककार उद्योतकर संभवतः पाशुपत रहे और न्यायभूषणकार भासर्वज्ञ तो पाशुपत थे ही । इनकी बनाई गण -कारिका आकार में यद्यपि छोटी है किन्तु पाशुपतदर्शन के विशिष्ट ग्रन्थों में इसकी गणना है ।

लकुलीश पाशुपत की भी बात सुनने में आती है । यह पाशुपतदर्शन पञ्चार्थवाद -दर्शन तथा पञ्चार्थलाकुलाम्नाय नाम से विख्यात था । प्राचीन पाशुपत सूत्रों पर राशीकर का भाष्य था , वर्तमान समय में दक्षिण से इस पर कौण्डिन्य -भाष्य का प्रकाशन हुआ है । लाकुल -मत वास्तव में अत्युन्त प्राचीन है , सुप्रभेद और स्वयम्भू आगमों में लाकुलागमों का उल्लेख दिखाई देता है ।

महाव्रत -सम्प्रदाय कापालिक -सम्प्रदाय का ही नामान्तर प्रतीत होता है । यामुन मुनि के आगम प्रामाण्य , शिवपुराण तथा आगमपुराण में विभिन्न तान्त्रिक सम्प्रदायों के भेद दिखाय गये हैं । वाचस्पति मिश्र ने चार माहेश्वर सम्प्रदायों के नाम लिये हैं । यह प्रतीत होता है कि श्रीहर्ष ने नैषध (१० ,८८ ) में समसिद्धान्त नाम से जिसका उल्लिखित है , वह कापालिक सम्प्रदाय ही है ।

कपालिक नाम के उदय का कारण नर -कपाल धारण करना बताय जाता है । वस्तुतः यह भी बहिरंग मत ही है । इसका अन्तरंग रहस्य प्रबोध -चन्द्रोदय की प्रकाश नाम की टीका में प्रकट किया गया है । तदनुसार इस सम्प्रदाय के साधक कपालस्थ अर्थात् ब्रह्मारन्ध्र उपलक्षित नरकपालस्थ अमृत या चान्द्रीपान करते थे । इस प्रकार के नामकरण का यही रहस्य है । इन लोगों की धारणा के अनुसार यह अमृतपान है , इसी से लोग महाव्रत की समाप्ति करते थे , यही व्रतपारणा थी । बौद्ध आचार्य हरिवर्मा और असंग के समय में भी कापालिकों के सम्प्रदाय विद्यमान थे । सरबरतन्त्र में १२ कापालिक गुरुओं और उनके १२ शिष्यों के नाम सहित वर्णन मिलते हैं । गुरुओं के नाम हैं -- आदिनाथ , अनादि , काल , अमिताभ , कराल , विकराल आदि । शिष्यों के नाम हैं --नागार्जुन , जडभरत , हरिश्चन्द्र , चर्पट आदि। ये सब शिष्य तन्त्र के प्रवर्तक रहे हैं । पुराणादि में कापालिक मत के प्रवर्तक धनद या कुबेर का उल्लेख है ।

कालामुख तथा भट्ट नाम से भी सम्प्रदाय मिलते हैं , किन्तु इनका विशेष विवरण उपलब्ध नहीं है । प्राचीन काल में शाक्तों में भी समयाचार और कौलाचार का भेद विद्यमान था । कुछ लोग समझते हैं कि समयाचार वैदिक मार्ग का सहवर्ती था और गौडपाद , शंकर प्रभृति समयाचार के ही उपासक थे ।

कौलाचारसंप्रद्राय में कौलों के भीतर भी पूर्व कौल और उत्तर कौल का भेद विद्यमान था । पूर्व कौल मत शिव एवं शक्ति , आनन्द -भैरव और आनन्द -भैरवी से परिचित है । इस मत में दोनों के मध्य शेष -शेषिभाव माना जाता था , किन्तु उत्तर कौल के अनुसार शेष -शेषिभाव नहीं हैं । इस मत में सदा शक्ति का ही प्राधान्य स्वीकृत है , शक्ति कभी शेष होती है , शिव तत्त्व रुप में परिणत हो जाते हैम और शक्ति तत्त्वातीत ही रहती है । रुद्रयामल के उत्तरतन्त्र ’ होने का यही रहस्य हैं - पूर्व कौल शिव और शक्ति के मध्य शेष -शेषिभाव मानते हैं । अतः पूर्व कौल के मत में शेष -शेषिभाव पूर्वतन्त्र का परिचायक होना चाहिए । जब शक्ति कार्यात्मक समग्र प्रपञ्च को अपने में आरोपित करती है तो उसका नाम होता है - कारण , और उसका पारिभाषिक नाम आधार कुण्डलिनी है । कुण्डलिनी के जागरण से शक्ति शेष नहीं रहती । तत्त्व रुप में सदाशिव परिणत हो जाते हैं और शक्ति तत्त्वातीत ही रहती है । यही उत्तरतन्त्र का उत्तरत्व है ।

कौल मत की आलोचना

प्राचीन समय से ही कौल -मत की आलोचना हो रही है । कौल मत में ही मानवीय चरम उत्कर्ष की अवधि स्वीकृत होती है । इन लोगों का कहना है कि तपस्या , मन्त्र -साधना प्रभृति से चित्तशुद्धि होने पर ही कौल -ज्ञान धारण करने की मनुष्य में योग्यता आता है । योगिनीह्रदय की सेतुबन्धटीका (पृ०२५ ) में कहा है ---

पुराकृततपोदानयज्ञतीर्थजपव्रतैः ।

शुद्धचित्तस्य शान्तस्य धर्मिणो गुरुसेविनः ॥

अतिगुप्तस्य भक्तस्य कौलज्ञानं प्रकाशते ।

विज्ञान -भैरव की टीका में क्षेमराज ने कहा है ---

वेदादिभ्यः परं शैवं शैवात् वामं तु दक्षिणम् ।

दक्षिणात् परतः कौलं कौलात् परतरं नहि ॥

किन्तु शुभागमपञ्चक के अन्तर्गत सनत्कुमारसंहिता में कौल -ज्ञान की निन्दा की गयी है । १ . कौलक , २ . क्षपणक , ३ . दिगम्बर , ४ . वामक आदि के सम्प्रदाय बराबर माने गये हैं ।

शक्तिसंगमतन्त्र के विभिन्न खण्डों में विभिन्न तान्त्रिक सम्प्रदायों के यत्किञ्चित् विवरण मिलते हैं । बौद्ध तथा तन्त्रों के विषय में भी बहुत कुछ कहना था , किन्तु यहाँ संभव नहीं होगा और रुद्रयामल के प्रसंग में असंगत भी है । यद्यपि बुद्ध की चर्चा रुद्रयामल के १७ वें अध्याय में आयी है ।

8…संक्षिप्त विवरण - बृहत्तर भारत में तान्त्रिक सम्प्रदाय

बृहत्तर भारत में तान्त्रिक सम्प्रदाय

बृहत्तर भारत में किसी समय में भारतवर्ष के एक प्रान्त से दूसरे प्रान्तों तक और देश से बाहर भी तन्त्रों का व्यापक विस्तार हुआ था । तन्त्रों में कादि और हादि मत ५६ प्रदेशों में प्रचलित थे । इन दोनों मतों की स्थानसूचिओं को परस्पर मिलाने पर पता चलता है कि किसी -किसी प्रदेश में कादि -हादि दोनों मत प्रचलित थे । ये सब देश भारतवर्ष के चारों ओर और मध्यभाग में अवस्थित हैं यथा --(१ ) पूर्व में अंग , वंग , कलिंग , विदेह , कामरुप , उत्कल , मगध , गौड , सिलहट्ट , कैकट आदि ; (२ ) दक्षिण में -- केरल , द्रविण , तैल ~उ , मलयाद्रि , चोल , सिंहल , आदि ; (३ ) पश्चिम में -सौराष्ट्र , आभीर , कोंकण , लाट , मत्स्य , सैन्धव , आदि ; (४ ) उत्तर में -काश्मीर , शौरसेन , किरात , कोशल आदि ; (५ ) मध्य में - महाराष्ट्र विदर्भ , मालव , आवन्तक आदि। (६ ) भारत के बाहर हैं - वाहलीक , कम्बोज , भोट , चीन , महाचीन , नेपाल , हूण , कैकय , मद्र , यवन आदि।

कादि या हादि दोनों मतों में नाना प्रकार के अवान्तर विभाग भी थे ।

तन्त्र -विस्तार का जो यत्किञ्चित् परिचय दिया गया है , उससे ज्ञात होता है कि भारतवर्ष के प्रायः सभी क्षेत्रों में वैदिक -संस्कृति के समानान्तर तान्त्रिक संस्कृति का विस्तार भी था । कभी - कभी इसकी स्वतन्त्र पृथक् सत्ता थी । कभी तटस्थ रुप में और कभी अंगीभूत रुप में । कभी - कभी तो प्रतिकूल रुप में भी इस संस्कृति का प्रचार हुआ । किन्तु सदा और सर्वत्र यह भारतीय संस्कृति के अंश में ही परिगणित होता था । भारतवर्ष के बाहर पूर्व तत्था पश्चिम में भारतीय संस्कृति का प्रभाव फैला हुआ था । वह केवल बौद्ध संस्कृति के स्त्रोत से ही नहीं , ब्राह्मण्य -संस्कृति की धाराअं से भी । प्रायः १२सौ वर्ष पूर्व जयवर्मा द्वितीय के राज्य काल में कम्बोज अथवा कम्बोडिया में भारतवर्ष से तन्त्र -ग्रन्थ पहुँचे थे । ये तन्त्र बौद्ध -तन्त्र नहीं थे , अपितु ब्राह्मण -तन्त्र थे , इन्हें शिवागम कहा जा सकता है । इन ग्रन्थों के नाम हैं --- (१ ) नयोत्तर (२ ) शिरश्च्छेद (३ ) विनय -शीख और (४ ) सम्मोह । ऐतिहासिकों ने प्रमाणित किया है कि नयोत्तर संभवतः निःश्वास -संहिता के अन्तर्गय ‘नय ’ है और उत्तर सूत्र के साथ अभिन्न है । अष्टम शतक का लिखा निःश्वासतत्त्वसंहिता गुप्त लिपि में दरबार पुस्तकालय नेपाल में अभी भी उपलब्ध है । ये ग्रन्थ प्रायः षष्ठ या सप्तम शतक के माने जाते हैं । प्रतीत होता है कि शिरश्छेद -तन्त्र जयद्रथयामल का ही नामान्तर है । जयद्रथयामल की एक प्रति नेपाल दरबार पुस्तकालय में है । विनयशीख को कोई कोई जयद्रथयामल का परिशिष्ट मानते हैं । सम्मोहन -तन्त्र भी प्रकार से परिशिष्ट ही माना जाता है । यह प्रचलित सम्मोहन -तन्त्र का प्राचीन रुप है ।

जैसे भारत तन्त्र या तान्त्रिक -संस्कृति के बाहर जाने बात कही गयी है , इसी प्रकार बाहर से भी किन्हीं तन्त्रों का भारत में आने विवरण सुना जाता है । इस विषय में कुब्जिका -तन्त्र का नाम लिया जा सकता है । वशिष्ठ के उपाख्यान के प्रसंग में चीन अथवा महाचीन से भारत में उपासक -क्रम के आने की किंवदन्ती सुनी जाती है । तारा , एकजटा तथा नीलसरस्वती से अभिन्न है । तारातन्त्र नामक ग्रन्थ में संक्षिप्त विवरण निर्दिष्ट है ।

पहले जो बात कम्बोज के विषय में कही गयी है , वह केवल कम्बोज ही नहीं , निकटवर्ती देशोम में भी लागू है । देवराज नाम से शिव की उपासना तथा विभिन्न प्रकार की शक्तियों की उपासना भारतवर्ष से बाहर जाकर प्रचलित हुई । इन देव -देवियों के नाम हैं - भगवती , महादेवी , उमा , पार्वती , महाकाली , महिषमर्दिनी , पाशुपत भैरव आदि -आदि । चीनी भाषा में लिखित प्राचीन इतिहासों से इसका पूर्ण विवरण जाना जा सकता है । इस दिशा आन्ध्र हिस्टारिकल सोसाईटी थोडा - बहुत कार्य कर रही है ।

अब कुछ तन्त्र -पीठ , विद्या -पीठ , मन्त्र -पीठ आदि के सम्बन्ध में भी विवेचन करना चाहिए । १ कामकोटि , २ .जालन्धर , ३पूर्णगिरि तथा . ४ .उड्डियान इन चतुष्पीठों के सम्बन्ध मे कुछ परिचय लोगों को ज्ञात है । कामह्रद के साथ मत्स्येन्द्रनाथ का सम्बन्ध था , जालन्धर -पीठ के साथ अभिनवगुप्त के गुरु शम्भुनाथ का सम्बन्ध था , जो आजकाल ज्योतिर्लिङ का स्थान माना जाता है । ये सभी प्राचीनकाल में विद्या -क्रेन्द्र कि स्वयं नागार्जुन भी अन्तिम समय में यही तिरोहित हुए। विभिन्न तान्त्रिक विद्याओं की साधन , उसका प्रत्यक्षीकरण तथा योग्य आधार में अर्पण इन सभी पीठों में होता था । परवर्तीकाल में बौद्ध लोगों दे द्वारा नालन्दा , विक्रमशील , उदन्तपुरी प्रभृति स्थानों में इन प्राचीन पीठों का अनुवर्तन किया गया । तक्षशिला का नाम तो सर्वत्र प्रसिद्ध ही है । सम्पूर्ण भारत देश में ४९ या ५० पीठ हैं जिनका विस्तार से विवरण तन्त्र -शास्त्रों में उपलब्ध होता है । इस विषय पर डा०डी०सी सरकार ने कुछ आलोचना की है । पीठ -तत्त्व का रहस्य अति गम्भीर है । वास्तव में पीठ का तात्पर्य है ---वह स्थान है जहाँ शक्ति जागृत हैं और जहाँ मन , बुद्धि , चित्त , अहंकार आदि का विषय अलिङु परमतत्त्व ज्योति रुप है ।

देह में भी चतुष्पीठ माने जाते है , अम्बिका और शान्ता शक्तियों का सामरस्य जहाँ है , वह प्रधान पीठ है , वहाँ अलिङु अव्यक्त महाप्रकाश परम ज्योति रुप से अभिव्यक्त होता है । इस पीठ का पारिभाषिक नाम है --परावाक् । इसी प्रकार जहाँ इच्छा , ज्ञान , क्रिया तथा वामा ज्येष्ठा एवं रौद्री शक्तियों का सामरस्य हुआ है , अस्तु , रहस्य -विस्तार यहाँ अनावश्यक है ।

अब तक जो कुछ कहा गया है , वह तान्त्रिक -संस्कृति के बाह्य -अंगो की एक लघु चित्र -छाया है , मात्र विहङावलोकन है , किन्तु स्मरण रखना चाहिए कि संस्कृति का महत्त्व उसके बाह्य अवयवों के चयन तथा आडम्बरों पर निर्भर नहीं है । संस्कृति के महत्त्व का परिचायक है ---मानव आत्मा की महनीयतां का आदर्श -प्रदर्शन । जिस संस्कृति में आत्मा का स्वरुप -स्वातन्त्र्य और सामर्थ्य की अतिशयता जितनी अधिक व्यक्त हुई , उस संस्कृति का गौरव उतना अधिक मानना होगा । वैदिक संस्कृति के प्रतिनिधि के रुप में आर्य ऋषियों ने यह गाया था ---

श्रृन्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ (ऋ० १० .१३ .१ )

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् , आदित्यवर्ण तमसः परस्तात् ॥ (वाज०३१ .१८ )

मानव आत्मा ही वह महान् आदित्यवर्ण पुरुष है , जो ज्ञान -भेद या अपरोक्षानुभव कर अतिमृत्यु -अवस्था का लाभ करता है ।

तान्त्रिक -संस्कृति का निर्णय भी इसी मान -दण्ड से करना होगा । आत्मा का स्वरुप -गत और सामर्थ्य -गत पूर्णता का आदर्श ही इसके महत्त्व को प्रकट करता है । आगम शास्त्रों में इसका स्पष्ट निर्देश है कि यद्यपि आत्मा स्वरुपतः नित्यशुद्ध है , किन्तु उसकी अप्रबुद्ध अवस्था श्रेष्ठ है । अप्रबुद्ध अवस्था के चित् स्वरुप होने पर भी चेतन न होने के कारण वह अचित् कल्प ही है । विमर्शहीन चित् या प्रकाश चित् होने पर भी अचित् के ही सदृश है , प्रकाश होने पर अप्रकाशवत् , शिव होने पर भी शववत् है । इसीलिए भर्तृहरि ने कहा है ---

वागरुपता चेदुत्क्रामेत् अवबोधस्य शाश्वती ।

न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमर्शिनी ॥

( वाक्यपदीय १ . १२४ )

इसीलिए आणव -मल को आदि मल माना जाता है और उसके अपनयन न होने से चित्स्वरुप अवस्था को शिवत्व -हीन पशु -कल्प अवस्था कहते हैं । उस समय आत्मा साञ्जन न होते हुए भी निरञ्जन पशुमात्र है ।

इसी आधार पर तान्त्रिक -संस्कृति की उदात्त घोषणा यह है कि मनुष्य के सुप्त रहने से काम नहीं चलेगा , उसे जागना चाहिए ---

प्रबुद्धः सर्वदा तिष्ठेत् ।

मानव -जीवन का लक्ष्य जिस पूर्णत्व को माना जाता है , उसकी उपलब्धि के लिए सबसे पहले आवश्यक है ---अनादि निद्रा से जागना अर्थात् प्रबोधन , उसके बाद आत्मा की क्रमिक ऊर्ध्व -गति मार्ग से परम शिव या परा संवित् या परा सत्ता का साक्षात्कार करना और यही रुद्रयामल का उद्देश्य है ।

9…संक्षिप्त विवरण - योग और आत्मसाक्षात्कार

योग और आत्मसाक्षात्कार

मनुष्य को जागना होगा , यह पहली बात है , किन्तु यह अत्यन्त कठिन व्यापार है । साधारण दृष्टि से जितनी आत्माओं की ओर दृष्टी जाती है तो देखते है वे सभी सुप्त हैं ,निद्रा में डुबे है । चाहे वे कर्मरत हों , ज्ञानी हों , चाहे किसी अन्य ही भूमि के हों , किन्तु उनमें अधिकांशतः आत्म -विमर्श नहीं है । मानव आत्मा जब अपनी विशुद्ध स्थिति में अवस्थित रहता है , तो वह अनवच्छिन्न चैतन्य शिव से अभिन्न रहता हैं ।

अशुद्ध अवस्था में चैतन्य का अवच्छेद रहता है , इसीलिए उस समय वह ग्राहक रुप में अर्थात् परिमित ‘अहम् ’ के रुप में खण्ड प्रमाता बनकर अभिव्यक्त होता है । खण्ड प्रमाता के समक्ष अन्य सब प्रमेय एवं ग्राह्य रुप में प्रतीत होते हैं । ग्राहक आत्मा अपने से पृथक ग्राह्य -सत्ता को इदं रुपेण देखता है । चैतन्य को अवच्छिन्नता की प्रतीति ग्राह्य की ओर आत्मा की उन्मुखता से होती है । पिण्ड -विशेष से सम्बन्ध रहने के कारण दूसरे के साथ अहन्ता य अभिमन अपूर्ण है । परन्तु की अवस्था में अनाश्रित शिव से लेकर पृथ्वी पर्यन्त ३६ तत्त्वात्मक समग्र विश्व ही उनका रुप या शरीर बन जाता है । अपूर्ण अहं को पूर्णत का लाभ मिलना चाहिए , यही आत्मा का परम जागरण है , इसे परम लक्ष्य के रुप में अद्वैत साधना ही संकेत करती है ।

अनवच्छिन्न चैतन्य में नियत विशेष रुपों का भान नहीं होता । यदि हो , तब उस अवस्था को अनवाच्छिन्न न मानकर उसे ग्राहक कोटि में ही निविष्ट करना चाहिए । पूर्णत्व का भान होता है - अखण्ड सामान्य -सत्ता के रुप से । इस सामान्यत्मक महासत्ता का भान सविशेष और निर्विशेष उभय रुप से हो सकता है । सर्वातीत रिक्त -रुप ‘भा ’ मात्र है और पूर्ण -रुप सर्वात्मक ‘भा ’ है । ‘भा ’ स्वरुपता उभयत्र ही विद्यमान है । इस सामान्य -सत्ता का भान ही ‘स्वभाव ’ शब्द से बोधित होता है । वस्तुतः यह बहु के भीतर एक का अनुसन्धान है । ग्राहक आत्मा को पहले जो प्रतिनियत दर्शन होता था , वह इस अवस्था में कट जाता हैं , निवृत्त हो जाता है । इस प्रकार क्रमशः अनवच्छिन्न चैतन्य की ओर प्रगति होती जाती है ।

आत्मा जब तक सुप्त रहता है , अर्थात् जब तक कुण्डलिनी प्रबुद्ध -शक्ति नहीं बनती , तब तक उसका स्तर -भेद स्वाभविक रुप से बना रहता है । उस समय उसकी अस्मिता योग्यता के तारतम्यानुसार देह , प्राण , इन्द्रिय अथवा शून्य या मा में क्रिया करती रहती है । यह स्मरण रखना चाहिए कि यह अस्मि -भाव वास्तविक संवित् का है , ग्राहक का नहीं है। पदों की बहुत संख्या है , इसका विस्तार -क्षेत्र भी अनाश्रित से लेकर पृथ्वी पर्यन्त है । किन्तु ये किसी पद के धर्म नहीं है , प्रत्युत चिति के धर्म हैं । किसी भी पद में उसकी धारना हो सकती है , धारणा का अभिप्राय है --दृढ अभिनिवेश । इसके प्रभा के कारण इच्छा -मात्र से क्रियान्त उद्भव हो सकता है ।

शुद्ध आत्मा का अस्मिता -जन्य जो अभिनिवेश है , वह शुद्ध अवस्था में विश्व में सर्वत्र विद्यमान है , क्योंकि शुद्ध आत्मा ग्राहक नहीं है यह पहले ही कहा गया है । बिन्दु से देह पर्यन्त विभिन्न स्थितियों में यह सर्वत्र ही व्यापक है , किन्तु व्याप्त रहने पर भी सर्वत्र ही विकास नही है , क्योंकि वह भावना -सापेक्ष है । जिसको कर्तृत्व , ईश्वर या स्वातंत्र्य कहा जाता है , वह अहन्ता का विकास छोडकर अन्य कुछ नहीं है । इसे ही तान्त्रिक सिद्ध गण चित्स्वरुपता कहते हैं । जितने प्रकार की सिद्धियाँ हैं , वे सब अहन्ता से ही अनुप्राणित हैं ।

तान्त्रिक -योग या ज्ञान -साधना का लक्ष्य सुप्त आत्मा को जागृत करना है । जिन आत्माओं से हम लोग परिचित हैं , वे प्रायः सुप्त हैं , क्योंकि इनकी दृष्टी से चिद् अचित् परस्पर विलक्षण हैं । सुप्त आत्मा की दृष्टि से ग्राहक चिद्रूप है और ग्राह्य अचिद्रूप । समग्र विश्व अखण्ड प्रकाश लोक है और आत्मा के ही अन्तः स्थित है । फिर भी सुप्त आत्माएँ उन्हे अपने बाहर समझती हैं । यह सुप्त आत्मा ही संसारी आत्मा है जिससे हम लोग परिचित है ।

आत्मा की सुप्ति भंग होने के साथ -साथ इस स्थिति में भी परिवर्तन होने लगता है , और यह शुद्ध विद्या के प्रभाव से होता है । इन आत्माओं की तात्कालिक अवस्था को ठीक -ठीक न सुप्ति और न जागरण ही कहा जाता है । यह अवस्था दोनों के बीच की कही जा सकती है । उस समय सुप्तिजनित -भेद की प्रतीति रहती है , किन्तु जागरण का अभेद भी प्रतीत होता रहता है । इन लोगों का संसार नहीं रहता , किन्तु संसार का संस्कार रह जाता है । इन लोगों की स्थिति न भव की और न उद्भव की कही जा सकती है , किसी अंश में यह पातञ्जल दर्शन के संप्रज्ञात समाधि के अनुरुप है , क्योंकि उस दशा में अविवेक रह जाता है । इसके बाद शुद्ध चित् का प्रकाश होता है , जो किसी अंश में पातञ्जल मार्ग के विवेकख्याति के सदृश है । यह स्वप्नवत् अवस्था है , न ठीक सुप्ति है और न ठीक जाग्रत् । इसीलिए एसे ठीक -ठीक प्रबुद्ध अवस्था नही कहा जा सकता । यहाँ यह स्मरण अवश्य रखना चाहिए कि इस अवस्था में कर्म -क्षय सिद्ध हो चुका है । इसलिए एक दृष्टि से इन आत्माओं को मुक्त भी किया जा सकता हैं । फिर भी तान्त्रिक दृष्टी से इन्हें मुक्त नहीं कहा जा सकता । तान्त्रिक परिभाषा में ये आत्माएँ रुद्राणु नाम से अभिहित होती हैं और पशु कोटि में गिनी जाती है । हाँ , ये आत्माएँ अवश्य ही सवित् मार्ग के सिद्धान्त -ग्रहण का अधिकार प्राप्त कर लेती हैं ।

इसके बाद ही यथार्थ जागरण की सूचना मिलती है । उस समय प्रमाता वस्तुतः प्रबुद्ध हो जाता है , इसमें भेद दृष्टी नहीं रहती , किन्तु साथ -साथ भेद और अभेद दोनों कें संस्कार रहते है । इस अवस्था में भी इंदरुपेण जडावस्था की प्रतीति रहती हैं । ये सभी आत्माएँ समग्र जगत् को अपने शरीर के सदृश अनुभव करती हैं । किसी प्रकार यह अवस्था ईश्वर के अनुरुप है , इसके भीतर अधिकाधिक वैचित्र्य है जो स्वानुभव -संवेद्य है ।

इसके बाद जागरण और भी स्पष्टरुप से होता है । उस समय प्रबुद्ध ‘भा की वृद्धी होती है और उसके प्रभाव से इंद -प्रतीति -वेद्य -प्रमेय अहं -रुप -आत्मस्वरुप में निमग्न होकर निमिषवत् प्रतीत होता है । इतना होने पर भी यह सुप्रबुद्ध अवस्था नहीं है ; यद्यपि प्रबुद्ध अवस्था से उत्कृष्ट अवश्य है । तान्त्रिक योगी गण इन आत्माओं को उद्भवी नाम से आख्यात करते है । ये सभी आत्माएँ अभेद -प्रतिपत्ति अथवा कैवल्य -प्राप्ति के द्वारा अहमात्मक -स्वरुप में निमग्न रहती हैं , यहाँ भी इदन्ता रहती है , किन्तु वह अहन्ता से आच्छादित रहने के कारण अस्फुट रहती है । इस अवस्था को किसी अंश में सदाशिव के अनुरुप माना जा सकता है । किन्तु यह भी पूर्णत्व नहीं है ।

10……संक्षिप्त विवरण - उन्मेष एवं निमेषावस्था

उन्मेष एवं निमेषावस्था

इतने बडे दीर्घमार्ग के अतिक्रमण करने पर वास्तव -पूर्णता का उदय होता है , किन्तु उदय -मात्र होता है , उसका स्तायित्व नहीं रहता ; क्योंकि उस समय भी उन्मेष निमेष का व्यापार चलता रहता है । इस व्यापार के प्रभाव से स्थिति रहती है ईश्वर के सदृश । उस समय उन्मेष विद्यमान रहता है , और किसी समय उसकी स्थिति रहती है सदाशिव के सदृश , जब उसमें निमेष विद्यमान रहता है । इन दोनों ही अवस्थाओं में सभी समय महाप्रकाश अनावृत रहता है । शिवादि -धरान्त विश्व का भान कभी रहता हैं , कभी नहीं रहता । जब विश्व का भान रहता है , तब प्रकाशात्मक रुप से ही उन्मेष रहता हैं और जब नहीं रहता तब प्रकाशात्मक रुप से ही निमेष रहता है , इसके बाद पूर्णता को स्थायित्व प्राप्त होता हैं।

उन्मनी अवस्था --- वस्तुतः पूर्णत्व का स्फुरण बताया गया है। वह पूर्णत्व होते हुए भी स्थायी नहीं हो सका , क्योंकि उसके साथ मन का सम्बन्ध था । मन के रहने के समय उसके सम्बन्धे से उन्म्ष होता है और मन के निमग्न हो जाने पर मन का सम्बन्ध न रहने से निमेष रहता हैं । मन के रहने के कारण ही उन्मेष या निमेष की संभावन बनी हुई थी । उसके बाद मन भी उत्क्रान्त हो जाता हैं इस अवस्था में उन्मनी अवस्था का आविर्भाव हो जाता है , और उसके प्रभाव से पूर्णत्व सिद्ध हो जाता है । इसे ही आगमवित् सुपबुद्ध अवस्था के रुप के रुप में गणना करत हैं । इस अवस्था में आत्मा का जागरण पूर्ण हुआ यह कहा जा सकता है । इस समय इच्छामात्र विभूति की सिद्धि या आविर्भाव होता है ।

सिद्धि के रहस्य के संबंध में भी कुछ विवेचन करना चाहिए । यह स्मरण रखना होगा कि तत्त्व और अर्थ दोनों में किसी एक का आश्रय करके ही सिद्धि का उदय हो सकता हैं । जागतिक दृष्टि से जाग्रत् के प्रत्येक पदार्थ का कोई विशिष्ट क्रियाकारित्व है , योगी गण संयम के द्वारा तत्तद् अर्थो से भिन्न -भिन्न कर्म संपादन कर सकते हैं ।

तत्त्वमूलक सिद्धि के दो प्रकार हैं १ .परा तथा २ . अपरा । पातञ्जल योग में भी तत्त्व -त्रय के आधार पर सिद्धियों का विवरण मिलता है । अर्थ विशेष में आत्म -भावना करके योगी तद्रूप होते है और उस कार्य का संपादन करते हैं । जो देवता जिस अर्थ का संपादन करता है योगी उस देवभाव में अहंभाव करके उस अर्थ का संपादन उस देवता से कर लेता है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी तत्त्व में अहन्ता का अभिनिवेश करने पर तदनुरुप सिद्धि का उदय हो सकता है । माया पर्यन्त ३१ तत्त्वों का अवलम्बन करके इसी प्रकार की सिद्धियाँ की जाती हैं । इन सिद्धियों का नामान्तर गुन्हा -सिद्धि है , ‘गुहा ’ माया का ही पर्याय है । मायातीत शुद्ध विद्या अथवा सरस्वती का आश्रय करके जिन सिद्धियों का उदय होता है उनका नाम तत्त्वमूलक परा -सिद्धि है । लौकिक कार्यो की सिद्धि के लिए अपरा -सिद्धियाँ की जाती हैं ।

ये परा एव्म सिद्धियाँ खण्ड सिद्धियाँ ही हैं । महासिद्धि नहीं । महासिद्धि इनसे भी उत्कृष्ट है । ये दो प्रकार की है - एक सकलीकरण और अन्तिम महासिद्धि जिससे शिवत्व लाभ करते हैं । उसके बाद ही आती है शान्त स्निग्ध शीतलता । जिस समय कालाग्नि योगी के देह में अवस्थित सभी पाशों को दग्ध करता है , उस समय षडध्वजा का दाह हो जाता है । उसी अवस्था में भीषण ताप का अनुभव होता है । योगी अपने शरीर में इस ताप का अनुभव करता है । इसके बाद स्निग्ध अमृत रस से मानों योगी की सकल सत्ता आप्लावित हो जाती है । इसी समय योगी पूर्णतया इष्टदेवता का साक्षात्कार लाभ करते है । उस समय योगी शोधित अध्वा या समग्र विश्व का अनुग्राहक बन जाता है , यह जो अमृत -प्लावन है इसी का नाम ‘पूर्णाभिषेक ’ है । योगी इस अवस्था में प्रतिष्ठित होकर जगद -गुरु पद में अधिष्ठित होते हैं । इस प्रकार का पूर्णत्व प्राप्त करने पर भी उसे भी अतिक्रम करके उठना पडता है क्योंकि यह अपूर्ण स्थिति है। इसके बाद यथार्थकः पूर्ण ख्याति का उदय होता हैं । उसी का नाम शिवत्व या परम शिव की अवस्था है। यही वास्तविक पूर्णत्व है , इस अवस्था में पूर्णस्वातन्त्र्य का अविर्भाव होता है । इस अवस्था में इच्छा -मात्र से भुवन -रचना का अर्थात् विश्व -रचना के अधिकार की प्राप्ति होती है , पञ्चकृत्यकारित्व का आविर्भाव भी इसी समय होता है ।

बौद्धशास्त्र में सुखावती की रचना अमिताभ बुद्ध के द्वारा हुइ थी , कहा जाता है कि यह इसी स्थिति के अनुरुप व्यापार है । विश्वमित्र प्रभृतियों की जगद् रचना का विवरण -प्रकार भी शास्त्र में परिचित है । तान्त्रिक अध्यात्म संस्कृति का लक्ष्य इसी परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है , केवल मात्र स्वर्गादि ऊर्ध्व लोक तथा लोकान्तरों में गति या कैवल्य अथवा निञ्जन भाव की प्राप्ति अथवा मायातीत अधिकारी पद का है । इस प्रकार यह तान्त्रिक -संस्कृति का अवदान तुच्छ नहीं समझा जा सकता है ।

रुद्रयामल और अष्टाङयोग --- बिना यौगिक क्रियाओं के शरीर शुद्ध नहीं होता है और बिना शरीर शुद्धि के कुण्डलिनी जागरण या लय योग असम्भव है । अतः रुद्रयामल के २३वें से लेकर २७ पटलों में सक्षिप्त रुप से अष्टाङु योगगत प्राणायाम की चर्चा की गई है । इनका विस्तृत विवरण होना अत्यन्त आवश्यक है । इनमें भी सर्वप्रथम हमे प्राणवायु (जिससे शरीर संचालित है ) को समझना चाहिए क्योंकि प्राणायाम के द्वारा योगी योग में प्रवेश करता है ।

11……संक्षिप्त विवरण - प्राणायाम की प्रक्रिया

.. प्राणायाम की प्रक्रिया

प्राणायाम का अर्थ है श्वास की गति को कुछ काल के लिये रोक लेना । साधारण स्थिति में श्वासों की चाल दस प्रकार की होती है ---पहले श्वास का भीतर जाना , फिर रुकना , फिर बाहर निकलना ; फिर रुकना , फिर भीतर जाना , फिर बाहर निकलना इत्यादि । प्राणायाम में श्वास लेने का यह सामान्य क्रम टूट जाता है । श्वास (वायु के भीतर जाने की क्रिया ) और प्रश्वास (बाहर जाने की क्रिया ) दोनों ही गहरे और लम्बे होते हैं और श्वासों का विराम अर्थात् रुकना तो इतनी अधिक देर तक होता है कि उसके सामने सामान्य स्थिति में हम जितने काल तक रुकते है वह तो नहीं के समान और नगण्य ही है । योग की भाषा में श्वास खींचन को ‘पूरक ’ बाहर निकालने को ‘रेचक ’ और रोक रखने को ‘कुम्भक ’कहते हैं । प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं और जितने प्रकार के प्राणायाम हैं , उन सबमें पूरक , रेचक और कुम्भक भी भिन्न -भिन्न प्रकार के होते हैं । पूरक नासिका से करने में हम दाहिने छिद्र का अथवा बायें का अथवा दोनों का ही उपयोग कर सकते हैं । रेचक दोनोम नासारन्धों से अथवा एक से ही करना चाहिये । कुम्भक पूरक के भी पीछे हो सकता है और रेचक के भी , अथवा दोनों के ही पीछे न हो तो भी कोई आपत्ति नहीं। पूरक , कुम्भक और रेचक के इन्हीं भेदों को लेकर प्राणायाम के अनेक प्रकार हो गये हैं ।

पूरक , कुम्भक और रेचक कितनी -कितनी देर तक होना चाहिये , इसका भी हिसाब रखा गया हैं । यह आवश्यक माना गया है कि जितनी देर तक पूरक किया जय , उससे चौगुना समय कुम्भक में लगाना चाहिये और दूना समय रेचक में अथवा दूसरा हिसाब यह है कि जितना समय पूरक में लगाया जाय उससे दूना कुम्भक में और उतरना ही रेचक में लगाया जाय । प्राणायाम की सामान्य प्रक्रिया का दिग्दर्शन कराकर अब हम प्राणायाम सम्बन्धी उन खास बातों पर विचार करेंगे जिनसे हम यह समझ सकेंगे कि प्राणायाम का हमारे शरीर पर कैसा प्रभाव पडता है ।

पूरक करते समय जब किं साँस अधिक -से -अधिक गहराई के साथ भीतर खींचे जाती है तथा कुम्भक के समय भी , जिसमें बहुधा साँस को भीतर रोकना होता है , आगे की पेट की नसों को सिकोडकर रखा जाता है । उन्हें कभी फुलाकर आगे की ओर नहीं बढाया जाता । रेचक भी जिसमें साँस को अधिक -से अधिक गहराई के साथ बाहर निकालना होता है , पेट और छाती को जोर से सिकोडना पडता है और उड्डीयान ----बन्ध के लिये पेट को भीतर की ओर खींचा जाता है । प्राणायाम के अभ्यास के लिये कोई -सा उपयुक्ति आसन चुन लिया जाता है , जिसमें सुखपूर्वक पालथी मारी जा सके और मेरुदण्ड सीधा रह सके ।

एक विशेष प्रकार का प्राणायाम होता है जिसे भस्त्रि का प्राणायाम करते हैं । उसके दो भाग होते हैं , जिनमें से दूसरे भाग कीं प्रक्रिया वही है जो ऊपर कही गयी है ।

पहले भाग में साँस को जल्दी -जल्दी बाहर निकालना होता है , यहाँ तक कि एक मिनट में २४० बार साँस बाहर आ जाते हैं । योग में एक श्वास की क्रिया होती है जिसे ‘कपालभाति ’ कहते हैं । भस्त्रिका के पहले भाग में ठीक वैसी ही क्रिया की जाती है ।

प्राणायाम का शरीर पर प्रभाव

सामान्य शरीरविज्ञान में मानवशरीर के अंदर काम करने वाले भिन्न -भिन्न अङुसमूह हैं । इन अङुसमूहों में प्रधान हैं - स्नायुजाल (Nervous system),ग्रन्थिसमूह (Glandular system),श्वासोपयोगी अङुसमूह (Pespiratory system) रक्तवाह , अङुसमूह (Digestive system) | इन सभी पर प्राणायाम का गहरा प्रभाव पडता हैं । मल को बाहर निकालने वाले अङो में हम देखते हैं कि आँते और गुर्दा तो पेट के अंदर हैं और फेफडे छाती के अन्दर । साधारण तौर पर साँस लेने में उदर की मांसपेशियाँ क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर जाती हैं , जिससे आँतो और गुर्दे में भी हलचल और हलकी -हलकी मालिश होती रहती है । प्राणायाम में पूरक एवं रेचक तथा कुम्भक करते समय यह हलचल और मालिश और भी स्पष्टरुप से होने लगाती है । इससे यदि कहीं रक्त जमा हो गया हो तो इस हलचल के कारण उस पर जोर पडने से वह हट सकता है । यही नहीं , आँतो और गुर्दे के व्यापार को नियन्त्रण में रखने वाले स्नायु और मांसपेशियाँ भी सुदृढ हो जाती हैं । इस प्रकार आँतो और गुर्दे को प्राणायाम करते समय ही नहीं , बल्कि शेष समय में भी लाभ पहुँचता है । स्नायु और मांसपेशियाँ जो एक बार मजबूत हो जाती हैं , वे फिर चिरकाल तक मजबूत ही बनी रहती है और प्राणायाम से अधिक स्वस्थ हो जाने पर आँते और गुर्दे अपना कार्य और भी सफलता के साथ करने लगते हैं ।

यही हाल फेफडों का है । श्वास की क्रिया ठीकर तरह से चलती रहे , इसके लिये आवश्यकता है श्वासोपयोगी मांसपेशियों के सुदृढ होने की और फेफडों के लचकदार होने की । शारीरिक दृष्टि से प्राणायाम के द्वारा इन मांसपेशियों और फेफडों का संस्कार होता है और कार्बनडाई आक्साईड नामक दूषित गैस का भी भली भाँति निराकरण हो जाता है । इस प्रकार प्राणायाम आँतो , गुर्दे तथा फेफडों के लिये , हो शरीर से मल को निकाल बाहर करने के तीन प्रधान अङु हैं , बडी मूल्यवान कसरत है ।

आहार का परिपाक करने वाले और रस बनाने वाले अङों पर भी प्राणायाम का अच्छा असर पडता है । अन्न -जल के परिपाक में आमाशय , उसके पृष्ठभाग में स्थित Pancreasनामक ग्रन्थि और यकृत मुख्य रुप से कार्य करते हैं और प्राणायाम में इन सबकी अग्रेजी में Diaphragm कहते हैं और पेट की मांसपेशियाँ , ये दोनों ही बारी -बारी से खूब सिकुडते हैं और फिर ढीले पड जात हैं , जिससे उपर्युक्त पाकोपयोगी अङो की एक प्रकार से मालिश हो जाती है । जिन्हें अग्निमान्द्य और बध्दकोष्ठता की शिकायत रहती है , उनमें से अधिक लोगों के जिगर में सदा ही रक्त जमा रहता है और फलतः उसकी क्रिया दोषयुक्त होती है । इस रक्तसंचय को हटाने के लिये प्राणायाम एक उत्तम साधन है ।

किसी भी मनुष्य के स्वास्थ्य के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसकी नाडियों में होने वाले रक्त को ऑक्सिजन प्रचुर मात्रा में मिलता रहे । योगशास्त्र में बतायी हुई पद्धति के अनुसार प्राणायाम करने से रक्त को जितना अधिक ऑक्सिजन मिल सकता है , उतना अन्य किसी व्यायाम से नहीं मिल सकता । इसका कारण यह नहीं कि प्राणायाम करते समय मनुष्य बहुत -सा ऑक्सिजन पचा लेता हैं , बल्कि उसके श्वासोपयोगी अङसमूह का अच्छा व्यायाम हो जाता है ।

जो लोग अपने श्वास की क्रिया को ठीक करने के लिये किसी प्रकार का अभ्यास नहीं करते , वे अपने फेफडों के कुछ अंशो से ही साँसे लेते हैं , शेष अंश निकम्मे रहते हैं , इस प्रकार निकम्मे रहने वाले अंश बहुधा फेफडों के अग्रभाग होते हैं । इन अग्रभागों में ही जो निकम्मे रहते है और जिनमें वायु का संचार अच्छी तरह से नहीं होता , राजयक्ष्मा के भयङकर कीटाणु बहुधा आश्रय पाकर बढ जाते हैं । यदि प्राणायाम के द्वारा फेफडों के प्रत्येक अंश से काम लिया जाने लगे और उनका प्रत्येक छिद्र दिन में कई बार शुद्ध हवा से धुल जाया करे तो फिर इन कीटाणुओं का आक्रमण असम्भव हो जायगा और श्वास सम्बन्धी इन भयंकर रोगों से बचा जा सकता हैं ।

प्राणायाम के कारण पाकोपयोगी , श्वालोपयोगी एवं मल को बाहर निकालने वाले अङों को क्रिया ठीक होने से रक्त अच्छा बना रहेगा । यही रक्त विभक्त होकर शरीर के भिन्न -भिन्न अङों में पहुँच जायगा । यह कार्य रक्तवाहक अङों का खास कर ह्रदय का हैं । रक्तसंचार से सम्बन्ध रखने वाला प्रधान अङु ह्रदय है और प्राणायाम के द्वारा उसके अधिक स्वस्थ हो जाने से समस्त रक्तवाहक अङु अच्छी तरह से काम करने लगते हैं ।

परन्तु बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती । भस्त्रिका प्राणायाम में , खास कर उस हिस्से में जो कपालभाति से मिलता -जुलता है , वायवीय स्पन्दन प्रारम्भ होकर मानव -शरीर के प्रायः प्रत्येक सूक्ष्म -से -सूक्ष्म अङु को , यहाँ तक कि नाडियों एवं सूक्ष्म शिराओं तक को हिला देते हैं । इस प्रकार प्राणायाम से सारे रक्तवाहक अङुसमूह की कसरत एवं मालिश हो जाती है और वह ठीक तरह से काम करने के योग्य बन जागा है ।

रक्त की उत्तमता और उसके समस्त स्नायुओं और ग्रन्थियों में उचित मात्रा में विभक्त होने पर ही इनकी स्वस्थता निर्भर है । प्राणायाम में विशेष कर भस्त्रिका प्राणायाम में रक्त की गति बहुत तेज हो जाती है और रक्त भी उत्तम हो जाता है । इस प्रकार प्राणायाम से Enddocerine ग्रन्थिसमूह को भी उत्तम और पहले की अपेक्षा प्रचुर रक्त मिलने लगता है , जिससे वे पहले की अपेक्षा अधिक स्वस्थ हो जाती हैं । इसी रीति से हम मस्तिष्क , मेरुदण्ड और इनकी नाडियों तथा अन्य सम्बन्धित नाडियो को स्वस्थ बना सकते हैं ।

प्राणायाम का मस्तिष्क पर प्रभाव

सभी शरीरविज्ञानविशारदों का इस विषय में एक मत है कि साँस लेते समय मस्तिष्क में से दूषित रक्त प्रवाहिता होता है और शुद्ध रक्त उसमें संचरित होता है । यदि साँस गहरी हो तो दूषित रक्त एक साथ बह निकलता है और ह्रदय से जो शुद्ध रक्त वहाँ आता है वह और भी सुन्दर आने लगता है । प्राणायाम की यह विधि है कि उसमें साँस गहरे -से गहरा लिया जाय , इसका परिणाम यह होता है कि मस्तिष्क से सारा दूषित रक्त बह जाता है और ह्रदय का शुद्ध रक्त उसे अधिक मात्रा में मिलता हैं । योग उड्डीयान -बन्ध को हमारे सामने प्रस्तुत कर इस स्थिति को और भी स्पष्ट कर देने की चेष्टा करता है । इस उड्डीयानबन्ध से हमें इतना अधिक शुद्ध रक्त मिलता है , जितना किसी श्वास सम्बन्धी व्यायाम से हमें नहीं मिल सकता । प्राणायाम से जो हमें तुरन्त बल और नवीनता प्राप्त होती है उसका यही वैज्ञानिक कारण है ।

प्राणायाम का मेरुदण्ड पर प्रभाव

मेरुदण्ड एवं उससे सम्बन्धित स्नायुओं के सम्बन्ध में हम देखते हैं कि इन अङों के चारों ओर रक्त की गति साधारणतया मन्द होती है । प्राणायाम से इन अङों में रक्त की गति बढ जाती है और इस प्रकार इन अङों को स्वस्थ रखने में प्राणायाम सहायक होता है ।

योग में कुम्भक करते समय मूल , उड्डीयान और जालन्धर -तीन प्रकार के बन्ध करने का उपदेश दिया गया है । इन बन्धों का एक काल में अभ्यास करने से पृष्ठवंश का , जिसके अंदर मेरुदण्ड स्थित है तथा तत्सम्बन्धित स्नायुओं का उत्तम रीति से व्यायाम हो जाता है । इन बन्धों के करने से पृष्ठवंश को यथास्थान रखने वाली मांसपेशियाँ , जिनमें तत्सबन्धित स्नायु भी रहतें हैं , क्रमशः फैलती हैं और फिर सिमट जाती हैं , जिससे इन पेशियाँ तथा मेरुदण्ड एवं तत्सम्बन्धित स्नायुओं में रक्त की गति बढ जाती है । बन्ध यदि न किये जायँ तो भी प्राणायाम की सामान्य प्रक्रिया , ही ऐसी है कि उससे पृष्ठवंश पर ऊपर की ओर हल्का -सा खिंचाव पडता है , जिससे मेरुदण्ड तथा तत्सम्बन्धित स्नायुओं को स्वस्थ रखने में सहायत मिलती है ।

स्नायुजाल के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालने के लिये तो सबसे उत्तम प्राणायाम भस्त्रिका है । इस प्राणायाम में श्वास की गति होने से शरीर के प्रत्येक सूक्ष्म -से -सूक्ष्म अङु की मालिश हो जाती है और इसका स्नायुजाल पर बहुत अच्छा प्रभाव पडता है ।

निष्कर्ष रुप में कहा जा सकता है कि प्राणायाम हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिये सर्वोत्तम व्यायाम है । इसीलिये भारत के प्राचीन योगाचार्य प्राणायाम को शरीर की प्रत्येक आभ्यन्तर क्रिया को स्वस्थ रखने का एकमात्र साधन मानते थे । उनमें से कुछ तो प्राणायाम को शरीर का स्वाच्छ ठीक रखने में इतना सहायक मानते हैं कि वे इसके लिये अन्य किसी साधन की आवश्यकता ही नहीं होता , अपितु इस शरीरयन्त्र को जीवन देने वाले प्रत्येक व्यापार पर अधिकार हो जाता है ।

श्वाससम्बन्धी व्यायामों से श्वासोपयोगी अङुसमूह को तो लाभ होता ही है , किंतु उनका असली महत्त्व तो इस बात को लेकर है कि उनसे अन्य अङुसमूहों को भी , खासकर स्नायुजाल को विशेष लाभ पहुँचता है ।

12.. संक्षिप्त विवरण - बन्ध एवं मुद्राएँ

कुछ उपयोगी बन्ध एवं मुद्राएँ

योगसाधना में बन्धों एवं मुद्राओं का विशेषरुप से उल्लेख आया है । इनमें से कुछ उपयोगी बन्धों एवं मुद्राओं का यहाँ विवरण दिया जा रहा है जिनका उल्लेख रुद्रयामला में आया हैं ।

बन्ध

१ . ,मूलबन्ध --- मूल गुदा एवं लिङु -स्थान के रन्ध्र को बन्द करने का नाम मूलबन्ध है । वाम पाद की एडी को गुदा और लिङु के मध्यभाग में दृढ लगाकर गुदा को सिकोडकर योनिस्थान अर्थात् गुदा और लिङु एवं कन्द के बीच के भाग को दृढतापूर्वक संकोचन द्वारा अधोगत अपानवायु को बल के साथ धीरे -धीरे ऊपर की ओर है । अन्य आसनों के साथ एडी को सीवनी पर बिना लगाये हुए भी मूलबन्ध लगाया जा सकता है ।

फल --- इससे अपानवायु का ऊर्ध्व -गमन होकर प्राण के साथ एकता होती है । कुण्डलिनी -शक्ति सीधी होकर ऊपर की ओर चढती की ओर चढती है । कोष्ठबद्धता दूर करने , जठराग्नि को प्रदीप्त करने और वीर्य को ॠर्ध्वरेतस् बनामे में बन्ध अति उत्तम है । साधकों को न केवल भजन के अवसर पर किन्तु हर समय मूल बन्ध को लगाये रखने का अभ्यास करना चाहिये ।

२ . उड्डीयानबन्ध --- दोनों जानुओं को मोडकर पैरों के तलवों को परस्पर भिडाकर पेट के नाभि से नीचे और ऊपर के आठ अंगुल हिस्से को बलपूर्वक खींचकर मेरुदण्ड (रीढ की हड्डी से ) ऐसा लगा दे जिससे कि पेट के स्थान पर गढडा -सा दीखने लगे । पेट को अंदर की ओर जितना अधिक खींचा जायगा , उतना ही यह बन्ध अच्छा होगा । इसमें प्राण पक्षी के सदृश सुषुम्ना की ओर उडने लगता है , इसलिये यह बन्ध उड्डीयान कहलाता है । इस बन्ध को पैरों के तलवों को बिना भिडाये हुए भी किया जा सकता है ।

फल --- प्राण और वीर्य का ऊपर की ओर दौडना , मन्दाग्नि का नाश , क्षुधा की वृद्धि , जठराग्नि का प्रदीप्त और फेफडे का शक्तिशाली होना है , इस बन्ध के फल है ।

३ . जालन्धरबन्ध --- कण्ठ को सिकोडकर ठोढी को दृडतापूर्वक कण्ठकूप में इस प्रकार स्थापित करे कि ह्रदय से ठोडी का अन्तर केवल चार अंगुल का रहे , सीना आगे की ओर तना रहे । यह बन्ध कण्ठस्थान के नाडी -जाल के समूह को बाँधे रखता है , इसलिये इसका नाम जालन्धर -बन्ध है ।

फल --- कण्ठ का सुरीला , मधुर और आर्कषण होना , कण्ठ के संकोच द्वारा इडा , एवं पिङुला नाडियों के बंद होने पर प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश करना है ।

प्रायः सभी आसन मुद्राएँ और प्राणायाम मूलबन्ध और उड्डीयानबन्ध के साथ किये जाते है । किन्तु राजयोग में ध्यानावस्था में जालन्धरबन्ध लगाने की बहुत कम आवश्यकता होती है ।

४ . महाबन्ध --- महाबन्ध की दो विधियों में पहली विधि इस प्रकार है ---बायें पैर की एडी को गुदा और लिङु के मध्यभाग में जमाकर बायीं जंघा के ऊपर दाहिन पैर को रख , समसूत्र में हो , वाम अथवा जिस नासारन्ध्र से वायु चल रहा हो उससे ही पूरक करके जालन्धर -बन्ध लगाये । फिर मूलद्वार से वायु का ऊपर की ओर आकर्षण करके मूलबन्ध लगाये । मन को मध्य नाडी में लगाये हुए यथाशक्ति कुम्भक करे । तत्पश्चात् पूरक के विपरीत वाली नासिका से धीरे -धीरे रेचन करे । इस प्रकार दोनों नासिका से अनुलोम एवं विलोम रिति से समान प्राणायाम करे ।

इसकी दूसरी इस प्रकार है ---पदम अथवा सिद्धासन से बैठे , योनि और गुह्यप्रवेश सिकोड , अपानवायु को ऊर्ध्वगामी कर , नाभिस्थ समानवायु के साथ मिलाकर और ह्रदयस्थ प्राणवायु को अधोमुख करके प्राण और अपानवायुओं के साथ नाभिस्थल पर दृढरुप से कुम्भक करे ।

फल --- प्राण का ऊर्ध्वगामी होना -वीर्य की शुद्धि , इडा , पिङुला और सुषुम्ना का सङुम प्राप्त होना , बल की वृद्धि आदि इसके गुण है ।

५ . महाबन्ध --- यह दो प्रकार से किया जाता है - महाबन्ध की प्रथम विधि के अनुसार मूलब्न्धपूर्वक कुम्भक करके दोनों हाथों की हथेली भूमि में दृढ स्थिर करके , हाथों के बल ऊपर उठाकर दोनों नितम्बों को शनैःशनैः ताडना दे और ऐसा ध्यान करे कि प्राण इडा एवं पिङुला को छोडकर कुण्डलिनी -शक्ति को जगाता हुआ सुषुम्ना में प्रवेश कर रहा है । तत्पश्चात् वायु को शनैः शनैः महाबन्ध की विधि के अनुसार रेचन करे इसकी दूसरी विधि इस प्रकार है --

मूलबन्ध के साथ पद्मासन से बैठे , अपान और प्राणवायु को नाभिस्थान पर एक करके (मिलकर ) दोनों हाथों को तानकर नितम्बों से मिलते हुए भूमि पर जमाकर नितम्ब को आसनसहित उठा -उठाकर भूमि पर ताडित करते रहें ।

फल --- कुण्डलिनी -शक्ति का जाग्रत् होना , प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश करना इसके प्रमुख गुण है । महाबन्ध , महावेध और महामुद्रा - तीनों को मिलाकर करना अधिक फलदायक है ।

मुद्रा

१ . खेचरी मुद्रा --- जीभ को ऊपर की ओर उलटी ले जाकर तालु -कुहर (जीभ के ऊपर तालु के बीच के गढे ) में लगाये रखने का नाम ‘खेचरी -मुद्रा ’ है । इसके निमित्त जिह्रा को बढाने के तीन साधन किये जाते है - छेदन , चालन और दोहन।

( १ ) छेदन --- जीभ के नीचे के भाग मेम सूताकर वाली एक नाडी नीचे वाले दाँतो की जड के साथ जीभ को खींचे रखती है । इसलिये जीभ को ऊपर चढानो कठिन होता है । प्रथम इस नाडी के दाँतो के निकट वाले एक ही स्थान पर स्फटिक ( बिल्लौर ) का धार वाला टुकडा प्रतिदिन प्रातःकाल चार - पाँच बार फेरते रहें । कुछ दिनों तक ऐसा करने के पश्चात् वह नाडी उस स्थान में पूर्ण कट जायगी । इसी प्रकार क्रमशः उससे ऊपर - ऊपर एक - एक स्थान को जिह्रामूल तक काटते चले जायँ । स्फटिक फेरने के पश्चात् माजूफल का कपडछन चूर्ण ( टेरिन ऐसिड ) जीभ के ऊपर - नीचे तथा दाँतो पर मलें नून , हरीतकी और कत्थे का चूर्ण छेदन किये हुए स्थान पर लगाये । यह छेदन - विधि सबसे सुगम है और इससे किसी प्रकार की हानि पहुँचने की सम्भावना नहीं है , यद्यापि इसमें समय अधिक लगेगा । साधारणतया छेदन का कार्य किसी धातु के तीक्ष्ण यन्त्र से प्रति आठवें दिन उस शिरा को बाल के बराबर छेदकर घाव पर कत्था और हरड का चूर्ण लगाकर करते हैं । इसके छेदन के लिये नाखून काटने वाला - जैसा एक तीक्ष्ण यन्त्र और खाल छीलने के लिये एक दूसरे यन्त्र की आवश्यकता होती है , जिससे कटा हुआ भाग फिर न जुडने पावे । इसमें नाडी के सम्पूर्ण अंश के एक साथ कट जाने से वाक् तथा आस्वादन - शक्ति के नष्ट हो जाने का भय रहता है । इसलिये इसे किसी अभिज्ञ पुरुष की सहायता से ही करना चाहिये । छेदन की आवश्यकता केवल उनको होती है , जिनकी जीभ और यह नाडी मोटी होती है । जिनकी जीभ लंबी और यह नाडी पतली होती है , उन्हें छेदने की अधिक आवश्यकता नहीं है ।

( २ - ३ ) चालन व दोहन --- अँगूठे और तर्जनी अँगुली से अथवा बारीक वस्त्र से जीभ को पकडकर चारों तरफ उलट - फेरकर हिलाने और खींचने को चालन कहते हैं । मुक्खन अथवा घी लगाकर दोनों हाथों की अँगुलियों से जीभ का गाय के स्तनदोहन जैसे पुनःपुनः धीरे - धीरे आकर्षण करने की क्रिया का नाम दोहन है ।

निरन्तर अभ्यास करते रहने से अन्तिम अवस्था में जीभ इतनी लम्बी हो सकती है कि नासिका के ऊपर भ्रूमध्यतक पहुँच जाय । इस मुद्रा का बडा महत्त्व बतलाया गया है , इससे ध्यान की अवस्था परिपक्व करने में बडी सहायता मिलती है । जिह्राओं के भी नाना प्रकार के भेद देखने में आये हैं । किसी जिह्रा में सूताकार नाडी के स्थान में मोटा मांस होता है , जिसके काटने में अधिक कठिनाई होती है । किसी -किसी जिह्रा में न यह नाडी होती है , न मांस । उसमें छेदने की आवश्यकता नहीं है । केवल चालन एवं दोहन होना चाहिये ।

२ . महामुद्रा --- इसकी पहली विधि इस प्रकार है --- मूलबन्ध लगाकर बायें पैर की एडी से सीवन (गुदा और अण्डकोष के मध्य का चार अँगुल स्थान ) दबाये और दाहिने पैर को फैलाकर उसकी अँगुलियों को दोनों हाथों से पकडे । पाँच घर्षण करके बायीं नासिका से पूरक करे और जालन्धर -बन्ध लगाये । फिर जालन्धर -बन्ध -खोलकर दाहिनी नासिका से पूरक करे और जालन्धर -बन्ध लगाये । फिर जालन्धर -बन्ध -खोलकर दाहिनी नासिका से रेचक करे । वह वामाङु की मुद्रा समाप्त हुई । इसी प्रकार दक्षिणाङु में इस मुद्रा को करना चाहिये तथा दूसरी विधि इस प्रकार है ---बायें पैर की एडी को सीवन (गुदा और उपस्थ के मध्य के चार अङुल भाग ) में बलपूर्वक जमाकर दायें पैर को लम्बो फैलाये । फिर शनैःशनैः पूरक के साथ मूल तथा जालन्धर बन्ध लगाते हुए दायें पैर का अँगूठा पकडकर मस्तक के दायें पैर के घुटने पर जमाकर यथाशक्ति कुम्भक करे । कुम्भक के समय पूरक की हुई वायु को कोष्ठ में शनैः शनीः फुलावे और ऐसी भावना करे कि प्राण कुण्डलिनी को जाग्रत् करके सुषुम्ना में प्रवेश कर रहा है । तत्पश्चात् मस्तक को घुटने से शनैःशनै रेचक करते हुए उठाकर यथास्थिति में बैठ जाय । इसी प्रकार दूसरे अङु से करना चाहिये । प्राणायाम की संख्या एवं समय बढाता रहे ।

फल --- मन्दाग्नि , अजीर्ण आदि उदर के रोगों तथा प्रमेह का नाश , क्षुधा की वृद्धि और कुण्डलिनी की जाग्रत् होना है ।

३ . आश्विनीमुद्रा --- सिद्ध अथवा पद्मासन से बैठकर योनिमण्डल को अश्व के सदृश पुनः पुनः सिकोडना अश्विनीमुद्रा कहलाती है ।

फल --- यह मुद्रा प्राण के उत्थान और कुण्डलिनी -शक्ति के जाग्रत् करने में सहायक होती है । अपानवायु को शुद्ध और वीर्यवाही स्नायुओं को मजबूत करती है ।

४ . शक्तिचालिनीमुद्रा --- सिद्ध अथवा पद्मासन से बैठकर हाथों की हथेलियाँ पृथ्वी पर जमा दे । बीस -पचीस बार शनैःशनैः दोनों नितम्बो को पृथ्वी से उठा -उठाकर ताडन करे । तत्पश्चात् मूलबन्ध लगाकर दोनों नासिकाओं से अथवा वाम से अथवा जो स्वर चल रहा हो उस नासिका से पूरक करके प्राणवायु को अपानवायु से संयुक्त करके जालन्धर -बन्ध लगाकर यथाशक्ति कुम्भक करे । कुम्भक के समय अश्विनीमुद्रा करे अर्थात् गुह्य -प्रदेश हा आकर्षण -विकर्षण करता रहे । तत्पश्चात् जालन्धर -बन्ध खोलकर यदि दोनों नासिकापुट से पूरक किया हो तो दोनों से अथवा पूरक के विपरीत नासिकापुट से रेचक करे और निर्विकार होकर एकाग्रथापूर्वक बैठ जाय ।

घेरण्डसंहिता में इस मुद्रा को करते समय बालिश्त भर चौडा , चार अङुल लंबा , कोमल , श्वेत और सूक्ष्म वस्त्र नाभि पर कटिसूत्र से बाँधकर सारे शरीर पर भस्म मलकर करना बतलाय गया है ।

फल --- सर्वरोग -नाशक और स्वास्थ्यवर्धक होने के अतिरिक्त कुण्डलिनी -शक्ति को जाग्रत् करने में अत्यन्त सहायक है । इसके साधक अवश्य लाभ प्राप्त करता है ।

५ . योनिमुद्रा --- सिद्धासन से बैठ सम -सूत्र हो षण्मुखी मुद्रा लगाकर अर्थात् दोनों अँगूठों से दोनों कानों को , दोनों तर्जनियों से दोनों नेत्रों को , दोनों मध्यमाओं से नाक के छिद्रो को बंद करके और दोनों अनामिका एवं कनिष्ठिकाओं को दोनों ओठों के पास रखकर काफी मुद्रा द्वारा अर्थात् जिह्रा को कौए की चोंच के सदृश बनाकर उसके द्वारा प्राणवायु को खींचकर अधोगत अपानवायु के साथ मिलाये । तत्पश्चात् ओ३म् जाप करता हुआ ऐसी भावना करे कि उसकी ध्वनि के साथ परस्पर मिलि हुई वायु कुण्डलिनी को जाग्रत् करके षट्चक्रों का भेदन करते हुए सहस्त्रदल -कमल में जा रही है । इससे अन्तर्ज्योति का साक्षात्कार होता है ।

६ . योगमुद्रा --- मूलबन्ध के साथ पद्मासन से बैठकर प्रथम दोनों नासिकापुटों से पूरक करके जालन्धनबन्ध लगाये । तत्पश्चात् दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाकर बायें हाथ से दायें की और दायें हाथ से बायें हाथ की कलाई को पकडे , शरीर को आगे झुकाकर पेट के अन्दर एडियों को दबाते हुए सिर को जमीन पर लगा दें । इस प्रकार यथाशक्ति कुम्भक करने के पश्चात् सिर को जमीन से उठाकर जालन्धर -बन्ध खोलकर दोनों नासिकाओं से रेचन करे ।

फल --- पेट के रोगों को दूर करने और कुण्डलिनी -शक्ति को जागृत् करने में यह मुद्रा सहायक होती है ।

७ . शाम्भवीमुद्रा --- मूल और उड्डीयाबन्ध के साथ सिद्ध अथवा पद्मासन से बैठकर नासिका के अग्रभाग अथवा भ्रूमध्य में दृष्टि को स्थिर करके ध्यान जमाना ‘शाम्भवी मुद्रा ’ कहलाती है ।

८ . तडागी मुद्रा --- तडाग (तालाब ) के सदृश कोष्ठ को वायु से भरने को तडागी मुद्रा कहते हैं । शवासन से चित्त लेटकर जिस नासिका का स्वर चल रहा हो , उससे पूरक तालाब के समान पेट को फैलाकर वायु से भर लेना चाहिए । तत्पश्चात् कुम्भक करते हुए वायु को पेट में इस प्रकार हिलावे , जिस प्रकार तालाब का जल हिलता है । कुम्भक के पश्चात् सावधनी से वायु का शनैःशनैः रेचन कर दे , इससे पेट के सर्वरोग समूल नष्ट होते हैं ।